Algo se hizo muy mal desde el Apruebo. En vistas del resultado, solo cabe inclinarse ante el pronunciamiento popular. Hay poco que agregar, salvo algunas reflexiones sobre las posibles causas del fracaso del intento de establecer una nueva constitución y los desafíos futuros que impone.

En primer lugar, la mayoría castigó aspectos del desempeño de la Convención, que tuvo muchos y grandes méritos pero también estridencias mediáticas que la alejaron de la aprobación y simpatía ciudadana inicial. Y también probablemente no aceptó algunos de los contenidos de su propuesta, como la reiteración de la plurinacionalidad y el llamado consentimiento indígena, que no fueron entendidos en un país que se percibe como nación homogénea, que valora más lo europeo que lo mestizo y muy poco a los primeros pueblos, en el que se resalta desde la infancia los símbolos patrios y que no ha elaborado suficientemente su historia y su relación con los pueblos originarios y la necesidad de reconocerlos. Las estridencias verbales en este y otros temas se validaron en parte por el peso que adquirieron los sectores con causas específicas y sin visión global. El quórum de 2/3 obligó a incluir posturas particularistas y un verbalismo radical que uno de 50% no hubiera tenido que considerar en las redacciones finales.

En esas condiciones, la percepción de un cambio amenazante fue fácil de construir para los que dominan el paisaje mediático sin escrúpulos y sin consideración por la verdad y por los hechos. Esto partió con aquello de “con mi plata no” en materia de pensiones, que marcó el vuelco de opinión contra la nueva constitución y luego culminó con demasiadas personas creyendo que les iban a quitar la casa y sus propiedades o que la salud pública concentraría todas las prestaciones en malas condiciones, o que la inversión privada se restringiría severamente en el futuro.

Por su parte, el voto voluntario -que con su movilización había permitido elegir a una nueva generación progresista en 2021- fue sustituido en el acuerdo de 2019 por el voto obligatorio en el plebiscito de salida, lo que terminó sumando al conservadurismo tradicional un conservadurismo popular de más edad que permanecía silencioso en medio de la pandemia. Este resultó ser más reacio a establecer derechos emancipatorios de las mujeres, el respeto de la diversidad sexual y la sostenibilidad ambiental, entre otros temas contemporáneos. Al parecer este segmento, que llevó la participación electoral de 56% a 86%, desconfía más que el resto de la población de la viabilidad de avanzar hacia más autonomía de las regiones y al autogobierno de los pueblos originarios y es fatalista a la hora de establecer un funcionamiento económico con un mayor rol del Estado que logre contrapesar el poder empresarial oligopólico y permita el acceso a derechos sociales más amplios y no administrados por empresas privadas.

El segundo factor que explica el resultado es que se produjo un voto de castigo al gobierno. Más allá de lo que quisieran unos u otros, la suerte del plebiscito estaba inextricablemente ligada a la imagen y los resultados de la gestión del gobierno desde marzo. Este improvisó alegremente en los nombramientos y la gestión. Se contradijo muchas veces con la seguridad ciudadana y la inmigración ilegal, desconcertando a moros y cristianos. No quiso actuar contra la recesión económica que dejó preparada la administración anterior y no introdujo reformas de envergadura y movilizadoras en la agenda pública, en medio de una explosión inflacionaria de origen predominantemente externo sin medidas paliativas suficientes. Decepcionó a gran parte del electorado popular, que esperaba al menos una cierta continuidad del esquema de ayudas por la pandemia de la última etapa del gobierno anterior. En estas condiciones, el Rechazo logró atraer el voto fluctuante que decide elecciones, que no encontró certezas de mejoría de las condiciones de vida en estos meses de nueva gestión gubernamental. Esto ocurrió luego que se ahondaron los variados temores de la sociedad en un contexto de pandemia y de crisis económica y del empleo que la acompañó.

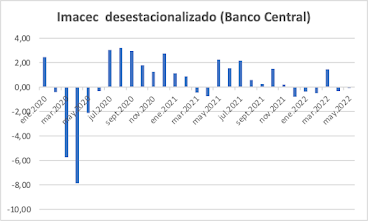

En definitiva, no se conoce que gobierno alguno haya ganado una elección con una caída de -25% del gasto público, con un aumento brutal de las tasas de interés y con una fuerte inflación de precios de alimentos y combustibles sin compensaciones temporales a la altura de la caída de ingresos de los trabajadores de bajos ingresos, que son la inmensa mayoría. No se expresó empatía suficiente con los trabajadores de a pie y los cesantes, sin perjuicio del aumento del salario mínimo, de medidas en transporte público y servicios básicos y en asignaciones familiares y de avances en la discusión sobre la reducción gradual de la jornada laboral. Pero esto no fue suficiente, pues el grueso de las familias vio caer el salario real y aumentar las dificultades para llegar a fin de mes. Se insistió en la idea obtusa que la economía estaba completando un supuesto ajuste indispensable, una especie de proceso natural como el de cambio de estación en el año, sin que hubiera nada más que hacer en favor de los más afectados. Ni siquiera la idea de una consejera del Banco Central de que los bancos subieran al menos la remuneración del ahorro dado el aumento de los márgenes bancarios recibió apoyo alguno del gobierno. El proyecto de reforma tributaria, bien inspirado, no marcó la agenda ni expresó dilemas ante la sociedad, salvo una tardía observación del presidente a los empresarios mineros sobre la regalía del sector. En todo caso, no se gana elecciones con reformas tributarias, por necesarias que sean. Los resultados están a la vista.

Ahora la derecha va a minimizar toda continuidad del proceso constituyente. Veremos si da curso a la elección a la brevedad de una nueva Convención elegida democráticamente, paritaria y con escaños reservados, con un quórum de aprobación que no debe exceder de 4/7, como el que recientemente se estableció para las reformas de la constitución actual. No hay ninguna razón para insistir en los 2/3 que no sea volver a intentar obtener el tercio de bloqueo que la derecha cree le pertenece como una especie de derecho de propiedad. La derecha se enfrenta al dilema de persistir en su intención de preservar a toda costa la república oligárquica, sin compromisos que cuestionen sus privilegios, o bien renunciar a los vetos de minoría para obtener un mínimo de estabilidad social, si es que ha sacado alguna lección de la rebelión popular de 2019.

Nuevas movilizaciones populares y progresistas, ojalá sólidamente centradas en los cauces democráticos, estará en el horizonte hasta que se haga mayoritario el núcleo de las transformaciones aprobadas en la Convención. Pero esta vez advirtiendo con más fuerza que el camino de las explosiones de violencia urbana descontrolada, en la lógica de las barras bravas, no hace sino favorecer el autoritarismo, y que la alimentación de particularismos que son refractarios a ser parte de un proyecto de carácter nacional e integrador alejan las perspectivas de cambio.

La tarea del nuevo gabinete y de las ministras Tohá y Uriarte será centrar su gestión en las preocupaciones contingentes de la mayoría social y en dar continuidad al proceso constituyente, con una conducción política plural pero con capacidad de orientación estratégica efectiva. Esta debe estar en condiciones de producir un discurso coherente hacia la reivindicación mapuche, circunscribiendo lo posible y actuando con firmeza para obtenerlo. Se deberá preservar la diversidad pero también dejar de lado el adanismo, los divertimentos, las estridencias ultraminoritarias y la dispersión en múltiples grupos políticos que giran sobre si mismos, centrados en la competencia con el del lado o con las anteriores generaciones. En suma, la coalición de gobierno debe cambiar sustancialmente su modo de funcionar para ofrecer al país un camino de reformas transformadoras consistentes, respecto de las cuales no debe ceder y debe buscar con persistencia las mayorías parlamentarias que permitan hacer efectivas sus características principales. Renunciar a priori a ellas sería el peor error, pues sin un sello de identidad y una idea de país la mera administración cotidiana pone en un serio riesgo de fracaso a los gobiernos, especialmente en tiempos difíciles como los que está viviendo el mundo.