viernes, 29 de abril de 2022

La situación del empleo al iniciarse el nuevo gobierno

jueves, 28 de abril de 2022

Las violencias y el diálogo social

En una sociedad democrática, manifestarse pacíficamente es parte del paisaje. Lo que no debe ocurrir es incluir en ese paisaje las violencias urbanas que destruyen bienes útiles a la colectividad, el ataque armado a trabajadores para sabotear actividades o el chantaje al gobierno y a la ciudadanía mediante el bloqueo de vías estratégicas. Pero la respuesta no puede ser la mera represión, sino contener todo desborde en el corto plazo y simultáneamente actuar con energía sobre sus causas y promover activamente el diálogo social.

Quienes asimilan estas acciones a la delincuencia común equivocan el diagnóstico. Desde luego la ciudadanía debe ser protegida eficazmente de la delincuencia por las policías y por la acción comunitaria, sin perjuicio de trabajar para que sus causas pretéritas y estructurales -como la pobreza, la desigualdad, la compulsión por el consumo y las adicciones- sean minimizadas en el tiempo. No obstante, las otras conductas comentadas tienen una motivación sociopolítica, sobre las que todo gobierno debe actuar directamente. Y, además, debe crear condiciones generales de canalización de las diversas reivindicaciones por la vías legales e institucionales para restarle sentido a la violencia y a las presiones coercitivas ilegítimas. Es la lógica del orden justo y republicano, en directo contraste con el orden de los cementerios, que tiene la predilección histórica de los grupos dominantes en Chile y que termina a la postre multiplicando las violencias.

El tema reciente del paro de camioneros requiere de la acción de la fuerza pública para asegurar el libre tránsito, y actuar con severidad contra sus autores, pues es un chantaje inaceptable, sin perjuicio de dialogar sobre los intereses particulares involucrados. Del mismo modo, no es aceptable que la reivindicación histórica mapuche asuma la forma de atacar, herir o asesinar personas, ni de impedir el funcionamiento de actividades económicas. Pero requiere de un diálogo que aborde la creación de derechos específicos, como está haciendo la Convención Constitucional, para abrir la vía de un acuerdo progresivo y de reparación del daño infligido a los pueblos originarios. Las violencias y destrucciones urbanas tampoco deben ser aceptadas, aunque deben ser contenidas con la debida proporcionalidad. Pero, de nuevo, esto supone la creación de condiciones de superación de la exclusión frente a la evidente ausencia de igualdad de oportunidades para una franja significativa de jóvenes. Requiere, más generalmente, de un clima de diálogo social.

En este sentido, es un gran avance el acuerdo CUT-Gobierno sobre el salario mínimo (legalmente se denomina “Ingreso Mínimo Mensual”, con un componente de subsidio público desde 2020). Se pactó un aumento de 14%, el más alto en 25 años, con un monto para los trabajadores entre 18 y 65 años que pasará de los 350 mil pesos actuales (brutos, es decir sin descontar las cotizaciones obligatorias) a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto. Habrá, además, un subsidio transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar la absorción de este incremento. Se concordó que si la inflación termina el año sobre un 7%, lo que es muy posible dado el contexto internacional, habrá un reajuste automático de 10 mil pesos en enero. Deberán venir otros que lleven el salario mínimo líquido a al menos 400 mil pesos según mejore la economía.

La derecha y los neoliberales dirán lo de siempre: todo esto aumentará el desempleo. Como demostró el premio Nobel David Card, esto no es cierto según la evidencia disponible, lo que se corroboró en Chile con los aumentos de salario mínimo bajo Foxley y Aninat: en el peor de los casos el impacto fue muy bajo y con certeza aumentó el ingreso de los trabajadores más pobres, como ocurrirá ahora con del orden de 10% de los trabajadores bajo contrato.

El acuerdo incluye otro punto de gran importancia: un mecanismo de apoyo a las familias de menos ingresos para enfrentar el explosivo aumento de precios de los alimentos. Se entregará un subsidio compensatorio del aumento del precio de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo valor en 12 meses se calculará mensualmente, por cada causante de Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar. El mecanismo abarcará unos 3 millones de personas, es decir el 15% de la población y se pagará conjuntamente entre mayo y diciembre de 2022. El primer aporte será de 6.410 mil pesos por carga, por lo que el apoyo total para una familia con 4 cargas será de 88 mil pesos en el primer mes. Luego dependerá del aumento de precios de los alimentos registrado por un Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. En caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica. Los aportes ahora concordados deberán ser seguidos por otros en el tiempo, pues su magnitud es aún limitada en cantidad y cobertura.

Se acordó, además, una agenda de mediano plazo con un proyecto de ley que flexibilizará los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo e incrementará el monto de sus prestaciones, junto a la creación de una mesa con los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas. En 2023 se enviará un proyecto de ley que modifique las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, incluyendo el ámbito y nivel de la negociación colectiva y, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y violencia de género, se propondrá al Parlamento la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Se ha retomado así el diálogo social, que rindió muy buenos frutos en la década de 1990. Este fue menos practicado en los gobiernos posteriores, cuando los ministros de Hacienda consideraron el diálogo social como la expresión de intereses corporativos. Nicolás Eyzaguirre se opuso a la creación de un Consejo Económico y Social que institucionalizara el diálogo social, planteado en el programa de gobierno. Se llegó a solo una Agenda Pro Crecimiento con los representantes empresariales (que dio buenos frutos en algunos temas, en todo caso, con dirigentes empresariales en la época bastante más razonables que los actuales). Lo propio hicieron en los gobiernos posteriores tanto Andrés Velasco como Rodrigo Valdés, así como lo ha hecho siempre la derecha, que mantiene una actitud refractaria en esta materia.

El actual gobierno ha dado un paso en un sentido distinto al constituir un “Consejo Superior Laboral” y sentado en la mesa a empresarios y trabajadores para discutir la agenda laboral y de ingresos. Adicionalmente, ha privilegiado el diálogo directo con la CUT, lo que permitirá poner los temas y apremios de los trabajadores en el centro de la agenda pública, a lo que ha concurrido el sindicalismo mayoritario con espíritu constructivo.

Todo esto tiene una crucial importancia más allá de la coyuntura: cuando la democracia no produce resultados sociales -en especial por relaciones laborales asimétricas y una baja carga tributaria- y solo atiende los intereses de los grupos privilegiados, termina perdiendo pie y la representación ciudadana y social erosiona su legitimidad. En el Chile contemporáneo, esto ha sido facilitado por un funcionamiento institucional en el que la voluntad de la mayoría no es considerada sino muy ocasionalmente, provocando una gran abstención de toda participación en la esfera pública, una grave desconfianza en las instituciones y la expansión miope de diversas violencias. Estas son dinámicas que terminan por crear ya sea rebeliones sociales anómicas o bien el peligro de una inclinación popular por soluciones autoritarias, ante el descrédito e inmovilismo de los que gobiernan. En buena hora, el nuevo gobierno está empezando a romper esa inercia destructiva.

domingo, 24 de abril de 2022

Una equivocada defensa del Senado

Escribí en un twitter después de escuchar la entrevista a Alvaro Elizalde en CNN Chile: "Vergonzosa la defensa del Senado por Alvaro Elizalde, con la idea de "contrapeso contra eventuales liderazgos autocráticos". Si los ciudadanos eligen un liderazgo, que este no sea autocrático depende del respeto al Estado de derecho y no de una institución contra mayoritaria."

Amplío la idea expresada.

Varios de los defensores del Senado, o de una Cámara de Regiones que solo cambie su nombre, están evidenciando concepciones directamente antidemocráticas. Están llegando a decir que un líder elegido puede no respetar el Estado de derecho, por lo que el Senado tiene que impedírselo. ¿Cómo? Favoreciendo su carácter contramayoritario para bloquear al presidente mediante plenos poderes colegisladores, sobre la base de no representar la voluntad popular sino ser una expresión territorial que, por construcción, da un amplio poder a las regiones rurales y de poca población. En ellas los conservadores suelen tener históricamente más arraigo y la proporcionalidad es prácticamente inexistente, con senadores que duran 8 años para seguir asegurando el carácter contramayoritario del sistema político en su conjunto. Por construcción y rol histórico, en Chile el Senado ha sido la base de la defensa de los intereses oligárquicos. Por algo Salvador Allende, el PS y la izquierda propusieron eliminar esa institución en 1971 en beneficio de una cámara única.

Es evidente que tanto el poder judicial como la Cámara de Diputados (as) tendrán iniciativa en la nueva constitución para perseguir responsabilidades de un jefe de Estado que incumpla la legalidad, así como lo hará la sociedad en su conjunto en su libre capacidad de expresarse frente a una situación de ese tipo. Contra argumentan los que no creen en la soberanía popular que el supuesto autócrata puede controlar la Cámara y el poder judicial, así es que el Senado tiene que hacer de contrapeso. El argumento es absurdo, porque un autócrata que no respeta la legalidad se las arreglará también para controlar el Senado y las regiones. La base para controlar toda autocracia es el respeto del Estado de derecho y su sanción en caso de incumplimiento, no establecer instituciones contramayoritarias.

Algunos tienen en mente como supuesta situación universal el esquema norteamericano, en el que pequeños estados rurales sobre representados en el Senado impiden que se ejerza la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es la misma lógica del colegio electoral que representa en ese país a los estados federados y que puede elegir a un presidente que ha perdido la elección en el voto popular, como Bush Jr frente a Al Gore y Trump frente a Hillary Clinton. Eso simplemente no es democrático pues contradice la idea de la soberanía popular, que históricamente sustituyó la soberanía de origen divino propio de las monarquías. En Estados Unidos, el esquema institucional existente no le parece a la mayoría del Partido Demócrata, sin ir más lejos. En Europa, la gran mayoría de los Senados o equivalentes, con frecuencia una herencia de los poderes feudales, no tiene capacidad colegisladora (Gran Bretaña, Francia, Alemania, España) sino en temas puntuales.

¿No será que Elizalde está simplemente defendiendo un interés corporativo, cumpliendo los acuerdos con la UDI que lo llevaron a la presidencia del Senado? Está en su derecho de hacer política menor, pero no en nombre de las ideas de prevalencia de la soberanía popular y de órganos jurisdiccionales que cautelen el respeto de la legalidad por todos los actores del sistema político. ¿Qué puede tener de socialista, o simplemente de democrático, defender un poder oligárquico por construcción, concebido como "contrapeso" que expresamente no refleje la soberanía popular y no permita gobernar al presidente con una eventual mayoría parlamentaria, tal como lo defiende la derecha?

A mayor abundamiento, agrego que hoy se eligió en Francia al presidente Macron por otros 5 años. Completará 10 años con fuertes poderes institucionales. Esto incluye que la elección de la Asamblea Nacional se hará en dos meses más, lo que favorece que el presidente recién electo disponga de una mayoría en la Asamblea, como ocurrió hace 5 años, la que tiene que aprobar el nombramiento del primer ministro y su gobierno. En Chile se diría: ah, eso es favorecer el chavismo porque un autócrata podría tener todo el poder. ¿Es Macron un autócrata? Evidentemente no es el caso. En Francia ese argumento sería visto como simplemente ridículo. Aunque muchos consideran que debería limitarse el poder presidencial, a nadie se le ocurriría, y menos a la izquierda, otorgarle poder de veto al Senado sobre las decisiones del presidente, del gobierno y de la Asamblea. El Senado es allá, como cámara territorial, solo revisor y consultivo y concurre a algunos nombramientos en instituciones autónomas del Estado. Y punto. No puede vetar a la Asamblea, depositaria de la voluntad popular. Al revés, se promueve una ampliación del mecanismo de referendum y de iniciativa popular de ley. La que manda es la soberanía popular en el marco del Estado de derecho y del orden constitucional, no un órgano que sobre represente a los conservadores y bloquee la decisión democrática emanada de la ciudadanía.

La inflación importada

Leo en La Tercera de hoy :

jueves, 21 de abril de 2022

Los derechos sociales y los retiros

La nueva Constitución, si se aprueba por la ciudadanía, establecerá que el nuestro será en el futuro un Estado democrático y social de derecho. En la actualidad, la Convención Constitucional discute su corolario, el establecimiento de derechos sociales efectivos, y entre ellos el derecho a disponer de una jubilación digna en la vejez.

Por 120 de 154 votos, la Convención aprobó proponer a la ciudadanía garantizar "a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad". Con 115 votos se aprobó que la ley "establecerá un Sistema de Seguridad Social público" que entregue protección en materia de "enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales" y otras contingencias, además de "la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajo domésticos y de cuidados", mientras le corresponderá "al Estado definir la política de seguridad social" financiada por trabajadores y empleadores mediante cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación, con destino exclusivo a la seguridad social.

En medio de estas sustanciales y muy positivas definiciones, y de una agenda del nuevo gobierno aún poco activa, emergió desde el parlamento una nueva proposición de reforma constitucional de retiro de fondos desde las cuentas de las AFP. Estas entidades simbolizan el Estado liberal que privatizó los derechos sociales en la dictadura de 1973-1989 y las supuestas soluciones privadas a los problemas públicos. Esta proposición fue enfrentada por una alternativa presentada por el gobierno de retiro acotado (ver mi columna anterior). Ambos proyectos terminaron rechazados, en medio de un gran confusión, pero en la que se ha preservado el principio de que no se debe legislar sobre temas económicos contingentes con reformas constitucionales desde el parlamento sin coherencia con la política económica que debe conducir el gobierno. Y menos con propuestas que no se inspiran en el interés general -que supone articular el corto y el largo plazo- sino solo en demandas inmediatas, por justificadas que sean. No se gobierna con un mínimo de coherencia sobre la base de impulsos volubles de opinión pública. El futuro Estado democrático y social de derecho (ver mi columna al respecto) supondrá una adecuada gobernanza de la política económica en vez de someterse a los humores del momento, por legítimos que sean.

En el profuso debate sobre los retiros, no está de más mirar otra vez las cifras en la materia. Existe hoy un total de cerca de 11,4 millones de afiliados al sistema de AFP, de los cuales 2 millones no tienen saldo alguno en su cuenta y 5,4 millones tienen uno que es inferior a 1 millón de pesos. Un total de 5,4 millones de personas afiliadas no cotizan (con saldos en la mayoría de los casos muy bajos o inexistentes), a las que se agrega 1,7 millón de personas que hoy cotizan pero cuyos saldos en AFP son de menos de un millón de pesos. Los cotizantes son hoy solo cerca de 6 millones, un 53% del total de afiliados. Representan un 68% de las 8,8 millones de personas ocupadas. Esto quiere decir que cerca de un tercio de los que trabajan (sin considerar el trabajo doméstico) tiene ocupaciones informales, en las que no se cotiza para pensiones.

A su vez, los afiliados con más de un millón de pesos en su cuenta son 4,9 millones de personas y los con más de cinco millones de pesos son 2,3 millones. Es decir una minoría, pero que acumula un volumen sustancial de recursos que hoy no puede ser liberado súbitamente para agregarse al consumo, dado que este se expandió en 20% el año pasado por los retiros anteriores y ha alcanzado sus más altos niveles históricos. Lo que pudo justificarse en medio de una grave recesión hoy tiene bastante menos sentido, cuando la economía ha más que superado los niveles de producción anteriores a la crisis. Seguir alimentando el consumo de bienes durables de sectores medios y altos provoca efectos macroeconómicos que pueden ser desequilibrantes en medio de una situación internacional adversa. La mitad de los 15 mil millones de dólares de retiro potencial (un 5% del PIB, una cifra enorme) del proyecto parlamentario pertenece al 20% de mayores ingresos en el país. Tiene mucho más sentido utilizar el espacio macroeconómico existente - que no es mucho, porque hay diversos desajustes entre oferta y demanda y un exceso de importaciones- para fortalecer la situación del 80% de menos ingresos a través de medidas de apoyo fiscal y de retiros acotados desde las AFP.

Para una parte de los afiliados tenía un sentido de urgencia el uso de recursos para enfrentar las contingencias de endeudamiento que planteaba el proyecto del gobierno rechazado en el parlamento. Los que no lo aprobaron fueron la derecha, la DC y el PPD y parlamentarios individuales de la coalición de gobierno, que son los que deberán explicar por qué no aprobaron retiros de los afiliados a AFP que cuentan con al menos algo de recursos en sus cuentas con el fin de pagar deudas, así como para garantizar a las mujeres el pago de pensiones alimenticias adeudadas. En realidad, su conducta estuvo presidida por una voluntad de castigo al nuevo gobierno, de lo que éste deberá hacerse cargo si quiere hacer avanzar su agenda. Debe terminar de construir una coalición de gobierno estable, la que probablemente deberá incluir a la DC y mantener una relación preferencial con el Partido de la Gente.

Pero permanece un tema de fondo: ¿cuántos representantes en el parlamento, miembros del gobierno que toman decisiones, o profesores universitarios que opinamos sobre estos temas, se encuentran en la situación de no cotizar o de apenas tener un pequeño ahorro previsional? Posiblemente ninguno. Por eso muchos de los que están prácticamente fuera del sistema de AFP, para no hablar de los pensionados actuales y sus muy bajas jubilaciones, no se sienten representados por nadie, acumulan su frustración y sus temores frente al futuro y, entre otras consecuencias, suelen no votar. Y piensan que los pocos recursos que tienen en una AFP más vale usarlos hoy, aunque desde enero -lo que probablemente no saben- se agrega el fondo acumulado en AFP, por poco significativo que sea, a la pensión básica que recibirá el 90% de los mayores de 65 años, incluso si siguen trabajando, lo que antes no ocurría. Ese es el camino futuro en esta materia, uno que amplíe la pensión básica financiada con más impuestos a los más ricos y amplíe la pensión contributiva en el presente usando una parte de las cotizaciones obligatorias actuales. Y acumule con otra parte de ellas un fondo colectivo para solventar el cambio demográfico, pero que se oriente a inversiones socialmente útiles y ecológicamente responsables de largo plazo y no a la concentración aguda del capital privado y a inversiones en el exterior, como ha hecho por décadas el sistema de AFP. Y que permita disponer de los recursos individuales ahorrados que permanezcan o se acumulen voluntariamente en el futuro en cuentas de AFP para enfrentar contingencias.

El problema de la gran mayoría de la población trabajadora es hoy de empleo y de ingresos presentes y futuros. Parece importante, ironías aparte, ocuparse un poco más de su situación y discutir de una vez políticas directas de apoyo en su favor. Esto debe incluir sin dilación la mencionada reforma previsional, la reforma del seguro de cesantía para ampliar su acceso, monto y duración (que también fue inexplicablemente rechazado en el parlamento) y la ampliación del sistema de apoyo directo a las familias, en un contexto de aumento sustancial del precio internacional y nacional de los alimentos y los combustibles, junto a la reforma tributaria que financie estas nuevas políticas propias de un Estado democrático y social de derecho.

miércoles, 20 de abril de 2022

La toma de decisiones en la Convención Constitucional y en el sistema político

En El Mostrador

En estos días se agudiza la crítica a la Convención Constitucional (CC). Los que defienden el veto de la minoría sobre la mayoría fueron los que dotaron a la Convención de la regla de decisión por 2/3 de los votos de los miembros. Dicho sea de paso, esto ni siquiera existe en la Constitución de 1980, pues solo algunas de sus normas se modifican por un quórum de 2/3.

Se trata de los mismos que hoy se quejan de las decisiones que va tomando la CC por esos 2/3 de sus miembros. Incluso el Banco Central se ha permitido hacer llegar una opinión que incluye nada menos que lo siguiente: “Es fundamental que la organización y funcionamiento del BC se rijan, a su vez, por normas estables –es decir, que no puedan ser alteradas por mayorías simples–, dotándolas así de la debida certeza jurídica para cautelar que las políticas de esta institución cuenten con la credibilidad y seguridad necesarias para el logro de su mandato". Es increíble que una entidad del Estado se permita emitir una opinión directamente antidemocrática, pues no otra cosa es sostener que la estabilidad y la certeza jurídica las otorgan normas sujetas al veto de una minoría. Tal vez hay que recordarles a los emisores de la recomendación que las propias votaciones del consejo del Banco Central son por mayoría simple.

El tema de fondo es que los que impusieron la regla de 2/3 en la Convención, además de desconsiderar un tema de principios central de la democracia –debe prevalecer la mayoría en la toma de decisiones, respetando el derecho de la minoría a procurar transformarse en mayoría–, no tomaron en cuenta un hecho muy relevante. Una "mayoría central" de 50% más uno no está en condiciones de prevalecer, por lo que debe buscar el apoyo de un 16% adicional entre alguna minoría. Descartada la minoría de derecha que se opuso al proceso constituyente y sostiene principios constitucionales propios del antiguo régimen, entonces la "mayoría central" no puede sino buscar aliados a su izquierda para aprobar las normas. ¿El resultado? Las izquierdas más radicalizadas hacen valer, al menos en parte, sus posiciones para conformar los 2/3, lo que de otro modo no podrían haber logrado. Las redacciones resultan más radicales que las que hubieran resultado de la voluntad de la "mayoría central" de 50% más uno. Aclaro que en lo personal eso no me molesta, pues soy una persona de izquierda (de tendencia racional, eso sí, como diría Eric Hobsbawm).

Desde su propio punto de vista, fue un error completo de la derecha y de los "moderados", por las mencionadas razones de principios democráticos y por la lógica de sumatoria de votos que radicaliza en vez de moderar, haber establecido los 2/3 para decidir los contenidos de la nueva Constitución. Se confiaron en obtener un tercio de bloqueo, que en la visión declarada en su momento por Pablo Longueira debía, incluso, plantearse hacer fracasar todo el proceso. El pueblo sabiamente no se los otorgó.

Esto da como para recomendar a los autodenominados "centroderechistas" y "amarillos" que conciban un poco mejor sus propuestas de toma de decisiones públicas en el futuro. Las reglas de la democracia, construidas largamente desde los antiguos griegos, incluyendo el principio de mayoría, son mucho más sabias de lo que piensan. Ojalá no sigan instalados en su desconfianza ancestral de la soberanía popular, que es el fundamento primordial de la democracia.

La lección es que no debieran seguir procurando transgredir los principios democráticos permanentemente con reglas e instituciones contramayoritarias, como las que se sembraron por doquier en la Constitución de 1980, y que terminó en un completa crisis. Ahora tienen la opción de tratar de hacer fracasar por cualquier medio a la Convención Constitucional o, bien, votar en contra del texto que se proponga a la ciudadanía y prepararse para reformarla, si es aprobada, en el futuro en el Parlamento. Pero, eso sí, con el método democrático de construcción de una eventual mayoría, método que la nueva Constitución va a consagrar, en completo contraste con la de 1980. Es de esperar para la buena salud del país que sigan, más allá de su actual irritación, el segundo camino, el del libre juego democrático.

jueves, 14 de abril de 2022

Tomar la iniciativa

lunes, 11 de abril de 2022

La recesión en preparación

sábado, 9 de abril de 2022

De nuevo sobre la inflación

Como era de esperar, el impulso de la economía mundial y diversos problemas de suministro en el último año, acelerados por la reciente invasión rusa a Ucrania, produjeron un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo (el precio del barril WTI pasó de 58 dólares en enero de 2019 a 83 dólares en enero de 2022 y a 109 dólares en marzo de 2022, el más alto de los últimos 7 años) y de los alimentos (sus precios han subido en los últimos 7 meses en 75% y en 13% en marzo, según el índice de la FAO). Esto ha repercutido inmediatamente en Chile. La cifra mensual de inflación de marzo es muy alta y llegó al 1,9%, llevando el ritmo anual a 9,4%.

jueves, 7 de abril de 2022

¿Es necesaria una recesión en Chile?

El argumento según el cual es “bueno” que la economía se contraiga porque se había “sobrecalentado” es un error basado en la idea que la capacidad instalada está sobrepasada.

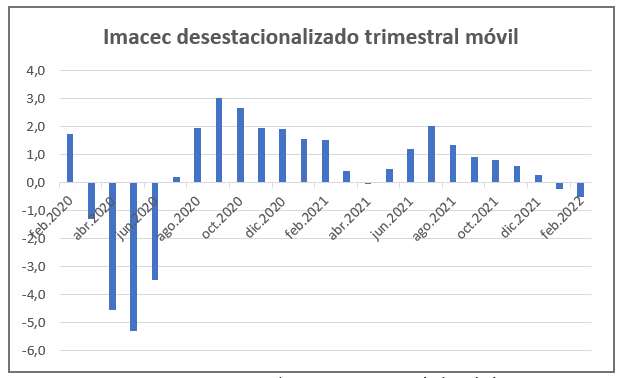

El índice mensual de actividad económica (Imacec) más reciente publicado por el Banco Central cayó en términos desestacionalizados en -0,7% en febrero de 2022 respecto del mes anterior. La caída de la actividad económica en el trimestre móvil diciembre-febrero respecto del trimestre móvil anterior fue de -0,2%. Esto se explica por la suma de los efectos del brusco aumento de la tasa de interés del Banco Central de 0,5% en junio de 2021 a 7% en marzo de 2022 y del ajuste fiscal desde que terminó el IFE en noviembre pasado, en un contexto en que el volumen exportado está estancado (cayó en -1,5% en 2021, aunque aumentó en el último trimestre). La disminución de actividad es especialmente pronunciada en los servicios, lo que refleja un menor consumo de los hogares.

El argumento según el cual es “bueno” que la economía caiga porque se había “sobrecalentado” (por la aparición de una brecha de exceso de ingresos en relación al producto) es un error parcial basado en la idea que la capacidad instalada está siendo utilizada más que plenamente. Esto es sectorialmente muy discutible, especialmente en materia de servicios, que constituyen cerca de un 60% de la actividad. Una revisión somera del nivel de actividad comparada de 2021 respecto a 2018-19 indica que en el sector primario la agricultura tiene un nivel de actividad algo superior, aunque está afectada por la sequía, pero la pesca y la minería están produciendo menos. En la industria manufacturera se está produciendo más que antes de la crisis en la rama de alimentos, especialmente las bebidas y tabaco, además de la industria textil, que es pequeña, los minerales no metálicos y la industria metálica. Pero el resto de las ramas -madera y muebles, la industria del papel, la química y del petróleo- están produciendo menos. Lo propio ocurre con la electricidad, gas y agua, la construcción, los restautantes y hoteles y el transporte. Creció fuertemente el comercio, y bastante menos las comunicaciones y servicios de información, los servicios financieros y empresariales, los servicios de vivienda y los servicios personales (educación y salud) y algo la administración pública.

En resumen, el impulso productivo de 2021, con un crecimiento del PIB de 12%, vino a recuperar niveles previos y a expandir la producción de alimentos y textiles, el comercio y algunos servicios, mientras la minería, la mayor parte de la industria y diversos servicios no recuperaron el nivel previo a la crisis. La explosión del PIB se explica casi exclusivamente por lo ocurrido en el comercio y los servicios personales. Esto no es de extrañar, dado que la demanda de consumo de los hogares aumentó en 20,3% (en bienes durables lo hizo en 44,9%). Esto se tradujo, además, en un aumento de las importaciones, con algunas rupturas y atrasos de suministros por las dificultades globales en el comercio exterior. Su consecuencia ha sido una fuerte expansión de la inflación importada por esos problemas de suministro y por el aumento de los precios de combustibles y alimentos (agravados con la invasión a Ucrania). La inflación no se debe a cuellos de botella generalizados por un desequilibrio persistente entre la demanda agregada y la oferta interna de bienes y servicios.

Las importaciones crecieron en 31%, situándose muy por encima de las de 2019, aunque fueron compensadas en parte por el aumento de los precios de las principales exportaciones. El déficit comercial fue de -1.451 millones de dólares, muy inferior al de -5.069 millones de 2019. Se produjo, en cambio, un incremento del déficit en cuenta corriente de 5,2% del PIB en 2019 a 6,6% en 2021. Este se ha alimentado con un aumento de las repatriaciones de utilidades por las transnacionales (es la contrapartida del aumento del precio del cobre) y de remesas netas. Es aquí donde se sitúa el principal desequilibrio macroeconómico, pero este déficit ha podido ser financiado con inversión de cartera desde el exterior, generando un saldo positivo de la balanza de pagos y un sustancial aumento de las reservas internacionales en 2021. Es del todo razonable procurar moderar el incremento de la demanda interna (aunque nadie podría calificar de negativo el incremento de 17,6% de la formación bruta de capital fijo) para disminuir el déficit en cuenta corriente. El tema es que la moderación del consumo de los hogares se producirá de todas maneras porque no tendrá en 2022 el enorme factor de expansión constituido por los retiros de ahorros previsionales (más retiros a estas alturas solo beneficiarían a sectores medios altos y altos y penalizarían más sus pensiones autofinanciadas, por lo que no se justifican de manera generalizada) y las transferencias presupuestarias a casi todos los hogares de julio-noviembre del año pasado. Producir una moderación es indispensable, a lo que ayudará el efecto de mediano plazo sobre las exportaciones y la sustitución de importaciones de un tipo de cambio devaluado respecto a su nivel de la última década. Generar una recesión con desmedidas alzas de la tasa de interés corriendo tras una quimérica “tasa neutral” para moderar el déficit en cuenta corriente, que afectará sobre todo a los hogares de empleo más precario y de menos ingresos, es una respuesta equivocada.

Cabe recordar que con dos trimestres seguidos de caída de la producción se configura una recesión. Para algunos, es un simple ajuste necesario para algo así como purgar el “exceso de crecimiento” de 2021. Para otros, entre los que me cuento, la fuerte expansión del consumo por los retiros de ahorros previsionales y el aumento del gasto público tuvo un efecto “cantidad” y un efecto “precio”. Ese efecto cantidad debe ser siempre bienvenido si no provoca una inflación continua y rampante, pues es el que crea empleos y bienestar, mientras el efecto precio, que disminuye los ingresos no indexados, se origina en un flujo de demanda por una vez, dado que el impulso de 2021 no se volverá a producir.

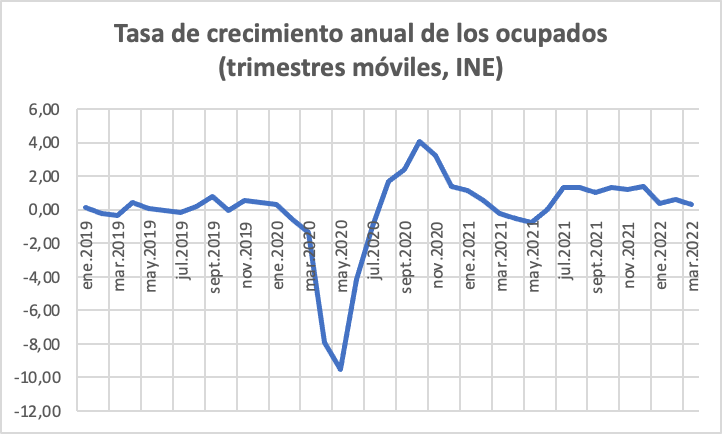

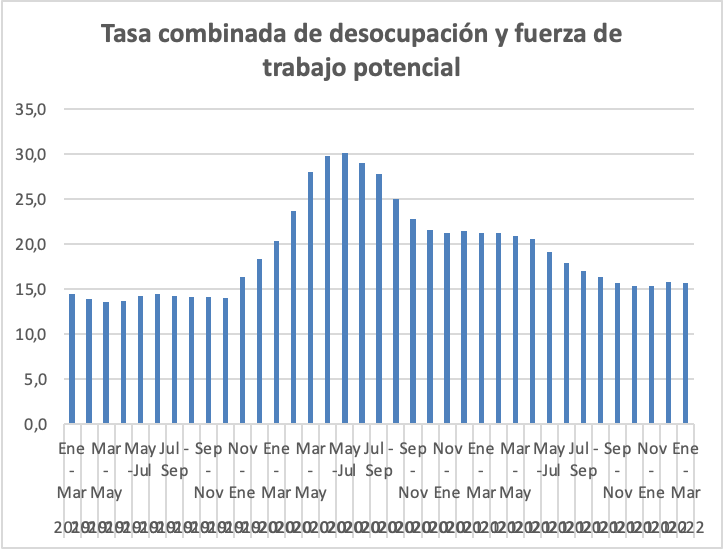

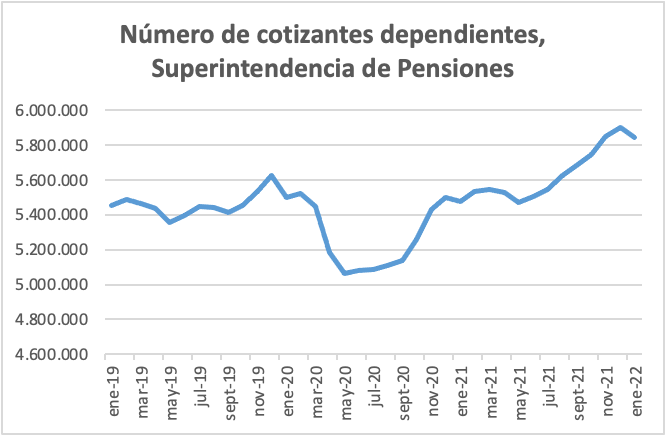

En cambio, provocar expresamente una recesión productiva es económicamente inútil y socialmente muy perjudicial pues provoca pérdidas de empleo y de los consiguientes ingresos. El contra argumento es que la inflación produce una pérdida de ingresos reales para toda la población. El tema es por cuánto tiempo y cuál es su origen. Cabe recordar que aún falta recuperar a febrero 329 mil empleos (en términos desestacionalizados) respecto al nivel más alto de empleo precrisis (enero de 2020), según la encuesta del INE.

En suma, frente al tema inflacionario cabe poner paños fríos: la inflación anual en Chile está en un nivel comparable al de Estados Unidos (7,9%) y la Unión Europea (6,2%), con la diferencia que en esos países a las autoridades no se les ha ocurrido subir brutalmente la tasa de interés ni producido un insólito ajuste fiscal de 23%, sino que tienen programado hacerlo de manera muy gradual para no afectar la actividad.

La inflación alcanzó en febrero en Chile un ritmo anual de 7,8%. Sin energía y alimentos fue de 6,6%. La inflación de bienes y servicios no sujetos al comercio internacional fue de 6,1% y la de los que se transan internacionalmente de 9,2%. El Banco Central insiste en que la inflación es esencialmente interna, probablemente subestimando el efecto de rebote del aumento de los combustibles en toda la actividad económica, incluyendo los servicios y bienes no transables internacionalmente. Nuestro diagnóstico es que el impulso de la demanda de consumo e inversión produjo un aumento de la inflación doméstica, pero en rangos que no requieren precipitar en 2022 una recesión sino constatar que sus causas desaparecieron en buena medida.

Se puede considerar decisivo, además, el argumento según el cual más vale tener ingresos que pierden temporalmente poder adquisitivo dentro de ciertos rangos -y que pueden ser compensados con transferencias en el caso de los grupos de más bajos ingresos- que una parte significativa de la población se quede sin ningún ingreso o muy bajos. Además, la caída agregada de ingresos alimenta una espiral recesiva que puede ser prolongada, pues menos compras provocan más despidos en sucesivos ciclos de flujos de ingresos. En todo caso, en el trimestre móvil noviembre-enero las remuneraciones reales no han disminuido sino crecido un 0,5%, a pesar de la inflación. Tal vez el Banco Central considera que esta variable debiera deprimirse, y por eso aumenta la tasa de interés una y otra vez. Si así fuera, se trataría de un error técnico y de un error social.

Por supuesto, la inflación debe ser controlada, pero en un horizonte de 3% en 24 meses. Esto es lo que se supone debe hacer el Banco Central según sus propias reglas, en vez de reaccionar según variaciones coyunturales de precios, especialmente cuando se originan en el exterior. Este es el caso de los fuertes aumentos de precios del petróleo y de los alimentos a los que estamos asistiendo, los que no se pueden impedir subiendo una y otra vez las tasas de interés.

Hay un balance necesario entre contención de la inflación y preservación del nivel de actividad y empleo, el que cabe atender con urgencia. El problema es que la ortodoxia chilena solo sabe combatir la inflación provocando recesiones inútiles y deprimiendo el empleo, como en 1999 y 2009. Esperemos que no sea el caso de 2022 y 2023.

lunes, 4 de abril de 2022

¿Qué es ser socialista hoy día?

Entrada destacada

92 años de tomar partido

Publica hoy el escritor argentino Martín Caparrós en El País un diagnóstico terrible sobre los partidos políticos: "Se puede tomar part...

-

Fuente: Servel. Los datos por partido suman los independientes incluidos en sus listas. 1. En la reciente elección, la participación llegó a...

-

En La Nueva Mirada Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previst...