lunes, 11 de abril de 2022

La recesión en preparación

sábado, 9 de abril de 2022

De nuevo sobre la inflación

Como era de esperar, el impulso de la economía mundial y diversos problemas de suministro en el último año, acelerados por la reciente invasión rusa a Ucrania, produjeron un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo (el precio del barril WTI pasó de 58 dólares en enero de 2019 a 83 dólares en enero de 2022 y a 109 dólares en marzo de 2022, el más alto de los últimos 7 años) y de los alimentos (sus precios han subido en los últimos 7 meses en 75% y en 13% en marzo, según el índice de la FAO). Esto ha repercutido inmediatamente en Chile. La cifra mensual de inflación de marzo es muy alta y llegó al 1,9%, llevando el ritmo anual a 9,4%.

jueves, 7 de abril de 2022

¿Es necesaria una recesión en Chile?

El argumento según el cual es “bueno” que la economía se contraiga porque se había “sobrecalentado” es un error basado en la idea que la capacidad instalada está sobrepasada.

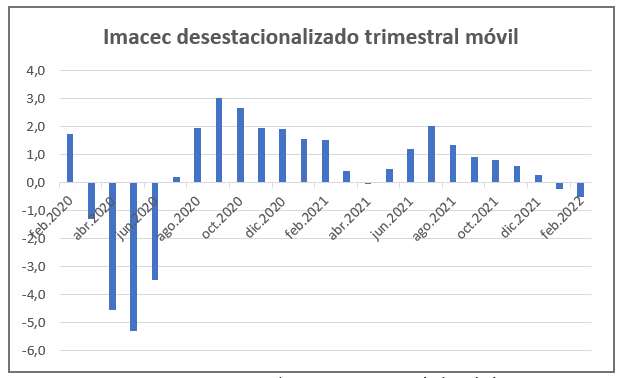

El índice mensual de actividad económica (Imacec) más reciente publicado por el Banco Central cayó en términos desestacionalizados en -0,7% en febrero de 2022 respecto del mes anterior. La caída de la actividad económica en el trimestre móvil diciembre-febrero respecto del trimestre móvil anterior fue de -0,2%. Esto se explica por la suma de los efectos del brusco aumento de la tasa de interés del Banco Central de 0,5% en junio de 2021 a 7% en marzo de 2022 y del ajuste fiscal desde que terminó el IFE en noviembre pasado, en un contexto en que el volumen exportado está estancado (cayó en -1,5% en 2021, aunque aumentó en el último trimestre). La disminución de actividad es especialmente pronunciada en los servicios, lo que refleja un menor consumo de los hogares.

El argumento según el cual es “bueno” que la economía caiga porque se había “sobrecalentado” (por la aparición de una brecha de exceso de ingresos en relación al producto) es un error parcial basado en la idea que la capacidad instalada está siendo utilizada más que plenamente. Esto es sectorialmente muy discutible, especialmente en materia de servicios, que constituyen cerca de un 60% de la actividad. Una revisión somera del nivel de actividad comparada de 2021 respecto a 2018-19 indica que en el sector primario la agricultura tiene un nivel de actividad algo superior, aunque está afectada por la sequía, pero la pesca y la minería están produciendo menos. En la industria manufacturera se está produciendo más que antes de la crisis en la rama de alimentos, especialmente las bebidas y tabaco, además de la industria textil, que es pequeña, los minerales no metálicos y la industria metálica. Pero el resto de las ramas -madera y muebles, la industria del papel, la química y del petróleo- están produciendo menos. Lo propio ocurre con la electricidad, gas y agua, la construcción, los restautantes y hoteles y el transporte. Creció fuertemente el comercio, y bastante menos las comunicaciones y servicios de información, los servicios financieros y empresariales, los servicios de vivienda y los servicios personales (educación y salud) y algo la administración pública.

En resumen, el impulso productivo de 2021, con un crecimiento del PIB de 12%, vino a recuperar niveles previos y a expandir la producción de alimentos y textiles, el comercio y algunos servicios, mientras la minería, la mayor parte de la industria y diversos servicios no recuperaron el nivel previo a la crisis. La explosión del PIB se explica casi exclusivamente por lo ocurrido en el comercio y los servicios personales. Esto no es de extrañar, dado que la demanda de consumo de los hogares aumentó en 20,3% (en bienes durables lo hizo en 44,9%). Esto se tradujo, además, en un aumento de las importaciones, con algunas rupturas y atrasos de suministros por las dificultades globales en el comercio exterior. Su consecuencia ha sido una fuerte expansión de la inflación importada por esos problemas de suministro y por el aumento de los precios de combustibles y alimentos (agravados con la invasión a Ucrania). La inflación no se debe a cuellos de botella generalizados por un desequilibrio persistente entre la demanda agregada y la oferta interna de bienes y servicios.

Las importaciones crecieron en 31%, situándose muy por encima de las de 2019, aunque fueron compensadas en parte por el aumento de los precios de las principales exportaciones. El déficit comercial fue de -1.451 millones de dólares, muy inferior al de -5.069 millones de 2019. Se produjo, en cambio, un incremento del déficit en cuenta corriente de 5,2% del PIB en 2019 a 6,6% en 2021. Este se ha alimentado con un aumento de las repatriaciones de utilidades por las transnacionales (es la contrapartida del aumento del precio del cobre) y de remesas netas. Es aquí donde se sitúa el principal desequilibrio macroeconómico, pero este déficit ha podido ser financiado con inversión de cartera desde el exterior, generando un saldo positivo de la balanza de pagos y un sustancial aumento de las reservas internacionales en 2021. Es del todo razonable procurar moderar el incremento de la demanda interna (aunque nadie podría calificar de negativo el incremento de 17,6% de la formación bruta de capital fijo) para disminuir el déficit en cuenta corriente. El tema es que la moderación del consumo de los hogares se producirá de todas maneras porque no tendrá en 2022 el enorme factor de expansión constituido por los retiros de ahorros previsionales (más retiros a estas alturas solo beneficiarían a sectores medios altos y altos y penalizarían más sus pensiones autofinanciadas, por lo que no se justifican de manera generalizada) y las transferencias presupuestarias a casi todos los hogares de julio-noviembre del año pasado. Producir una moderación es indispensable, a lo que ayudará el efecto de mediano plazo sobre las exportaciones y la sustitución de importaciones de un tipo de cambio devaluado respecto a su nivel de la última década. Generar una recesión con desmedidas alzas de la tasa de interés corriendo tras una quimérica “tasa neutral” para moderar el déficit en cuenta corriente, que afectará sobre todo a los hogares de empleo más precario y de menos ingresos, es una respuesta equivocada.

Cabe recordar que con dos trimestres seguidos de caída de la producción se configura una recesión. Para algunos, es un simple ajuste necesario para algo así como purgar el “exceso de crecimiento” de 2021. Para otros, entre los que me cuento, la fuerte expansión del consumo por los retiros de ahorros previsionales y el aumento del gasto público tuvo un efecto “cantidad” y un efecto “precio”. Ese efecto cantidad debe ser siempre bienvenido si no provoca una inflación continua y rampante, pues es el que crea empleos y bienestar, mientras el efecto precio, que disminuye los ingresos no indexados, se origina en un flujo de demanda por una vez, dado que el impulso de 2021 no se volverá a producir.

En cambio, provocar expresamente una recesión productiva es económicamente inútil y socialmente muy perjudicial pues provoca pérdidas de empleo y de los consiguientes ingresos. El contra argumento es que la inflación produce una pérdida de ingresos reales para toda la población. El tema es por cuánto tiempo y cuál es su origen. Cabe recordar que aún falta recuperar a febrero 329 mil empleos (en términos desestacionalizados) respecto al nivel más alto de empleo precrisis (enero de 2020), según la encuesta del INE.

En suma, frente al tema inflacionario cabe poner paños fríos: la inflación anual en Chile está en un nivel comparable al de Estados Unidos (7,9%) y la Unión Europea (6,2%), con la diferencia que en esos países a las autoridades no se les ha ocurrido subir brutalmente la tasa de interés ni producido un insólito ajuste fiscal de 23%, sino que tienen programado hacerlo de manera muy gradual para no afectar la actividad.

La inflación alcanzó en febrero en Chile un ritmo anual de 7,8%. Sin energía y alimentos fue de 6,6%. La inflación de bienes y servicios no sujetos al comercio internacional fue de 6,1% y la de los que se transan internacionalmente de 9,2%. El Banco Central insiste en que la inflación es esencialmente interna, probablemente subestimando el efecto de rebote del aumento de los combustibles en toda la actividad económica, incluyendo los servicios y bienes no transables internacionalmente. Nuestro diagnóstico es que el impulso de la demanda de consumo e inversión produjo un aumento de la inflación doméstica, pero en rangos que no requieren precipitar en 2022 una recesión sino constatar que sus causas desaparecieron en buena medida.

Se puede considerar decisivo, además, el argumento según el cual más vale tener ingresos que pierden temporalmente poder adquisitivo dentro de ciertos rangos -y que pueden ser compensados con transferencias en el caso de los grupos de más bajos ingresos- que una parte significativa de la población se quede sin ningún ingreso o muy bajos. Además, la caída agregada de ingresos alimenta una espiral recesiva que puede ser prolongada, pues menos compras provocan más despidos en sucesivos ciclos de flujos de ingresos. En todo caso, en el trimestre móvil noviembre-enero las remuneraciones reales no han disminuido sino crecido un 0,5%, a pesar de la inflación. Tal vez el Banco Central considera que esta variable debiera deprimirse, y por eso aumenta la tasa de interés una y otra vez. Si así fuera, se trataría de un error técnico y de un error social.

Por supuesto, la inflación debe ser controlada, pero en un horizonte de 3% en 24 meses. Esto es lo que se supone debe hacer el Banco Central según sus propias reglas, en vez de reaccionar según variaciones coyunturales de precios, especialmente cuando se originan en el exterior. Este es el caso de los fuertes aumentos de precios del petróleo y de los alimentos a los que estamos asistiendo, los que no se pueden impedir subiendo una y otra vez las tasas de interés.

Hay un balance necesario entre contención de la inflación y preservación del nivel de actividad y empleo, el que cabe atender con urgencia. El problema es que la ortodoxia chilena solo sabe combatir la inflación provocando recesiones inútiles y deprimiendo el empleo, como en 1999 y 2009. Esperemos que no sea el caso de 2022 y 2023.

lunes, 4 de abril de 2022

¿Qué es ser socialista hoy día?

jueves, 31 de marzo de 2022

Sobre el taoísmo y la indignidad

La Convención constitucional fue primero virulentamente criticada porque supuestamente no avanzaba en su tarea y ahora se la acusa de precipitación y hasta se pide que resigne su tarea cuando está en plena etapa de decantación de su articulado luego de amplios procesos de consulta. Se agregan las señeras voces del consenso y los acuerdos amplios, solo que ahora en contra de los que está adoptando la Convención por 2/3 para hacer realidad los cambios institucionales que la sociedad demanda.

Cristián Warnken ha escrito lo que sigue: “¿Qué pasaría si la Convención se detuviera y se declarara en estado de silencio y escucha, y entendiera que la verdadera urgencia es “no hacer —por ahora— nada”? Por querer hacerlo todo y cambiarlo todo, no seremos más eficaces en superar las injusticias e inequidades de nuestro país. Nos falta un Lao-Tsé en el Palacio Pereira. Y también en La Moneda. Un consejero taoísta como al que suelo acudir cuando mis urgencias me impiden pensar, y vivir“.

¿No sería recomendable que, frente a la evidente agitación contra la Convención Constitucional de Warnken, volviera a recurrir a su consejero taoísta para entrar en un estado de silencio y escucha, digamos hasta el 6 de julio? En ese momento, con un poco más de calma, tal vez podrá apreciar el enorme avance que constituirá para Chile una nueva Constitución emanada de la representación de la soberanía popular y el sustancial contraste con la que nos rige en materia de libertades y de derechos individuales y colectivos. La Convención Constitucional tiene que trabajar en los tiempos y plazos que mandató el anterior Congreso por 2/3 de sus miembros y ratificó el 80% del electorado en octubre de 2020.

A los que no les guste el resultado, podrán votar en contra. Si el pueblo la aprueba, podrán organizar libremente una coalición política que propugne su reforma. La Constitución de 2022 llegará a puerto como resultado de arduas luchas por casi 50 años, en las que tantos dejaron sus vidas y desvelos y en las que otros nunca aparecieron o trabajaron para su mantención como soporte de un orden oligárquico y autoritario. La nueva Constitución será reformable por mayoría del parlamento o por iniciativa popular con firmas suficientes, como corresponde a un orden democrático. Algo bien distinto a la constitución espúrea de 1980, cuyo fin definitivo le cuesta tanto aceptar a meros agitadores que defienden el statu quo y que son a la postre tan poco taoístas.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza califica de “indignidad” la eventual supresión del Senado y su sustitución por una cámara territorial que tendrá facultades colegisladoras en algunos temas de interés regional (aunque es un error incluir ahí la ley de presupuestos), pero con capacidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por 4/7. ¿La razón?: “a mí lo que me molesta mucho es la reducción sustantiva de sus atribuciones, de su trabajo, de lo que hacemos (…). Pero aquí, lo que me llama más la atención de todo esto es que se diga que hay una Cámara de Diputados y una cámara de las regiones y que las dos legislan, pero cuando tiene una opinión la Cámara de Diputados, esa es la que prevalece. Es un poquito ridículo, porque uno siente que esa gente va a legislar sin ningún motivo“.

En Gran Bretaña, Francia, España y una larga lista el Senado representa los territorios en el proceso legislativo, pero sin prevalecer sobre la cámara que representa la soberanía popular. La complementa y propone cambios legislativos, pero no los dispone. Desde el nacimiento de la democracia moderna en la revolución francesa, los diputados no están para representar a sus distritos como lo hace un dirigente gremial a su gremio, sino para concurrir a conformar la legislación de general aplicación en escala nacional.

En algunos lugares, como en Alemania, una parte de la Cámara se elige por listas nacionales precisamente para subrayar que la ley está llamada a ser de validez para la Nación en su conjunto, no para un lugar particular del territorio. La administración territorial tiene otros órganos de decisión y representación para las funciones que le competen. Insulza lamenta que la representación territorial no prevalezca sobre la representación popular. Esta postura es legítima, pero sostener que la fórmula que está aprobando la Convención no existe en otras partes es un error de hecho un tanto interesado. Lo propio puede decirse de esta otra afirmación: “en ningún país de la región ha funcionado nunca un sistema unicameral”. Sin ir más lejos, en Perú el sistema parlamentario es unicameral.

Y luego viene la Gran Acusación: “lo que pasa es que han llegado ahí una cantidad de jóvenes, de personas, no son tan jóvenes tampoco, a la Convención Constitucional que creen que hay que destruirlo todo, y están pensando por destruir lo que les parece más molesto, que parece más simbólico y uno de esos es el Senado (…). Este senado que han inventado no sirve francamente para nada“. La molestia se extiende a la propia idea del proceso constituyente: “a uno le gustaría que esta cosa de la Constitución de pronto alguien dijera ‘no, no estoy de acuerdo’. Pero salir a buscar acuerdos así completamente vagos y poco precisos para contentar a moros y cristianos, a mi juicio es negativo para el país“.

Insulza es un conocido adepto de los acuerdos transversales y de los consensos, pero al parecer solo cuando favorecen su postura conservadora. Se le agradece, en todo caso, su franqueza, pero bastante menos sus afirmaciones que no se atienen a los hechos. ¿Votará, y el partido al que pertenece, en contra de la nueva Constitución? Así lo indica el tono y el contenido de sus comentarios, en la línea de Warnken y sus amarillos. Insulza, como coautor del mal arreglo de 2005, que mantenía el binominal, los altos quórum y el Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa, entre otras instituciones no democráticas, al parecer se inclina por plegarse a la idea de mantener lo esencial del antiguo régimen. Está en su derecho. Ahora bien: ¿qué tiene que ver esa postura con el socialismo y con la tesis histórica de Allende de suprimir el Senado y, más importante todavía, con la voluntad contemporánea de la sociedad chilena de dotarse de instituciones que expresen las opciones mayoritarias en vez de encadenarlas e imposibilitar que prevalezcan en beneficio de intereses oligárquicos? Una recomposición de las fuerzas políticas ayudaría bastante a una clarificación de las posturas y visiones de sociedad, para mejor ilustración de las opciones que se presentan a la ciudadanía.

jueves, 24 de marzo de 2022

El malestar oligárquico con la nueva constitución

Todos los días se evidencia con gran profusión mediática el malestar que provoca a los voceros de las culturas políticas tradicionales escuchar voces distintas a las usuales en la Convención Constitucional. En ella se han ido expresando propuestas sensatas de normas y otras que no lo son, como en muchas otras esferas de la vida nacional. Pero no existe ningún argumento válido para echar atrás el proceso actual.

Se escuchan con frecuencia insensateces, en ocasiones mucho mayores, en el Congreso o por parte de organizaciones gremiales para ganar audiencias mediáticas o defender descarnadamente intereses particulares (en lo que destacan los gremios de los grandes empresarios), sin que nadie se altere demasiado. Esa constatación no impide desear que la evolución política del país vaya permitiendo que caigan poco a poco por su propio peso las variantes más demagógicas y estridentes de la expresión pública de ideas e intereses. Pero lo concreto es que, hasta ahora, no se ha aprobado ninguna norma en la Convención que merezca el calificativo de insensata. Varias de las normas aprobadas necesitan precisiones y mejoras de redacción, lo que ocurrirá de acuerdo a los procedimientos establecidos.

El trasfondo parece ser que las elites dominantes suelen vivir con recurrentes temores, incluyendo peligros fantasmagóricos que las más de las veces imaginan y alimentan ellas mismas. Y ahora, lo que tiene más fundamento, aparece el temor de que aquí en adelante la democracia establezca normas que contradigan o limiten sus intereses. Ocurre que desde 1973 no están acostumbradas a que ello se produzca en dimensiones significativas. Su apoyo a un golpe sangriento hace 50 años fue precisamente para restablecer su dominio incontrarrestado sobre la sociedad, el que había sido erosionado desde 1920 por los avances democráticos progresivos que terminaron en la reforma agraria, la chilenización y nacionalización del cobre y un área significativa de empresas públicas. Su férreo diseño institucional post dictadura fue multiplicar los candados que impidieran el ejercicio de la voluntad mayoritaria. Estos candados están terminando de abrirse, lo que incrementa sus temores y su malestar.

Ya avanza la definición de Chile como una República dotada de un Estado Social y Democrático de Derecho para regir sus destinos, como en Alemania y otros países, el que ampliará los derechos individuales y colectivos. Y también dotada de un Estado Regional que otorgará mayores potestades a las administraciones subnacionales para reflejar mejor la diversidad territorial del país, en el marco de funciones nacionales indelegables en materias soberanas, económicas y redistributivas. Se avanza, a su vez, en la previamente ignota definición de un Estado plurinacional que reconocerá la existencia y derechos colectivos de los primeros pueblos y culturas, los que podrán tener autonomías territoriales junto a una pluralidad de sistemas de justicia debidamente coordinados. Ese reconocimiento, que la ley delimitará en el futuro en un probable marco de diálogo con los representantes de esos pueblos, estará en mejores condiciones de traer progresivamente paz y equidad a espacios hoy convulsionados por las profundas injusticias acumuladas en la historia. Por su parte, la propiedad privada y la libre iniciativa económica ya no serán sacrosantas sino que tendrán como límite el interés general. La autonomía del Banco Central existirá previsiblemente, según avance la redacción final, para poner la política monetaria al servicio de contener la inflación y también para contribuir a mantener altos niveles de empleo y a facilitar la diversificación productiva y la lucha contra el cambio climático. Además, se reconocerá el rol de la economía social y solidaria sin fines de lucro.

No hay todavía acuerdo en la Convención sobre un régimen político que permita una mayor congruencia entre Ejecutivo y Congreso, aunque el presidencialismo sin mayoría parlamentaria como fuente de conflicto potencial será seguramente objeto de cambios. Por su parte, la naturaleza del “bicameralismo asimétrico” sigue en discusión. Probablemente desaparecerá el Senado “espejo”, cuya modalidad de elección y plazos de ejercicio de los mandatos tienden a bloquear a una Cámara plural y representativa de la voluntad popular periódicamente expresada (dicho sea de paso, es bastante vergonzoso el acuerdo entre la UDI, el PS y otros para intentar mantener el Senado en su actual composición y rol de bloqueo).

El hecho es que en la primera semana de julio terminará el trabajo de la Convención y que lo aprobado se plebiscitará hacia septiembre. Mientras, hay quienes cuestionan el mecanismo aprobado por el parlamento en 2019 según las normas vigentes de reforma constitucional por dos tercios, a la vez que se extendió ese quórum a la totalidad de las normas que apruebe la propia Convención. El intento de volver atrás es salirse totalmente del cauce establecido, lo que para conservadores dados a "no modificar las reglas del juego" es un tanto paradojal. Se busca nada menos que modificar el proceso cuando está en curso porque a la derecha y a sus socios no le están gustando los resultados previsibles. Se lee en la prensa que discuten “alternativas”, como la idea que se agregue en la papeleta del plebiscito algo así como “Rechazo para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional”, como propuso Pablo Longueira. Nada de esto ha tenido mayor eco, salvo contribuir a crear un clima que favorezca el voto por el rechazo a la nueva constitución.

Por su parte, el planteamiento “alternativo” de reformas constitucionales futuras en el Congreso es bastante risible. Se presenta con la autoridad de una llamada Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa (no de la Unión Europea) sin mayor incidencia, y plantea algo totalmente obvio: la posibilidad de modificaciones posteriores a la nueva constitución para quienes no queden contentos con la que redacte la Convención y sea eventualmente aprobada por el pueblo en septiembre. Evidentemente, la Constitución de 2022 no será inmodificable, como en la práctica lo fue la de 1980 por la tozudez de la derecha. Lo que hasta ahora se ha discutido en la Convención es que la nueva constitución será modificable por el parlamento por mayoría absoluta o bien por iniciativa popular juntando un cierto número de firmas. Algunos convencionales han agregado que se incluya un plebiscito ratificatorio para ciertas normas que se reformen en el parlamento, lo que es muy razonable. Eso es lo que corresponde desde la lógica democrática: que una constitución se pueda modificar en el futuro en cualquier momento en el Congreso o mediante iniciativa popular. Si alguna norma no le gusta a algún colectivo significativo, procurará que se modifique, pero no mediante trampas ni por la fuerza. Deberá conseguir una mayoría absoluta en el parlamento y eventualmente una mayoría popular en las urnas.

No existe ningún argumento para echar atrás el proceso actual. Salvo el de sostener que los pueblos no deben dotarse de normas de convivencia según lo determinen sus representantes libremente elegidos, posteriormente ratificadas por la ciudadanía, lo que nadie se atreve a reconocer. Los mismos de siempre seguirán inventando mil subterfugios. Eso es lo que les pasa a las oligarquías y sus asociados que no creen en la soberanía popular ni en la libre deliberación democrática. Pero eso ya es un asunto de ellas y ellos, no de la nación chilena. Por si todavía no se dan cuenta, cabe indicarles que no son lo mismo. Y en 2022 menos que nunca.

jueves, 17 de marzo de 2022

La tentación de la polarización

Será una tarea de todo el sistema político evitar la polarización del país ahora que se inicia un nuevo ciclo de cambios institucionales y económico-sociales. Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha tradicional y a la neoderecha emergente a una conducta más racional que la mostrada hasta ahora.

miércoles, 9 de marzo de 2022

Cambio de folio

El 11 de marzo se inaugura un nuevo gobierno que expresará un completo recambio político en el país. No solo la derecha dejará de ser gobierno, sino que una nueva generación, la emergida de las luchas estudiantiles de 2011, y una nueva coalición de centro-izquierda, que poco tiene que ver con la Concertación y la Nueva Mayoría, se harán cargo de la administración del país en medio de un cambio constitucional de amplias proporciones.

El gobierno que termina tuvo un mal récord institucional, económico y también en el abordaje de la pandemia. En materia institucional, prolongando la ceguera de la derecha desde 1990, se negó a realizar los cambios constitucionales pendientes desde la transición. La presidenta Bachelet los dejó presentados en la semana previa a terminar su segundo gobierno con un corte más bien moderado. Hoy muchos en la derecha echan de menos ese formato. El resultado del inmovilismo político fue la rebelión de 2019 y el obligado pacto de cambio constitucional que al saliente presidente se le escapó de las manos, al no lograr la derecha en la elección de convencionales constituyentes el tercio de veto que había logrado imponer en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre tanto, Piñera declaró la guerra contra un “enemigo poderoso”, cuya inexistencia señaló el propio general a cargo de manejar el estado de excepción, con una represión que violentó y mutiló a cientos de personas y terminó en la muerte de decenas de ellas, sin lograr evitar en nombre del orden las múltiples destrucciones y saqueos. El enfoque represivo frente al conflicto de la Araucanía no hizo más que agravarlo. Piñera intentó incluso, con la complicidad terminal de una parte de la ex concertación, militarizar constitucionalmente el orden público, lo que hubiera implicado un histórico retroceso de la democracia chilena.

Por su parte, la gestión económica de Piñera II partió con el diagnóstico según el cual el país necesitaba reformas liberales para crecer más e insistió, sin éxito por no tener mayoría parlamentaria, en un plan de disminución de impuestos a los empresarios y de desregulaciones laborales y ambientales. Luego navegó a la deriva al desatarse la protesta social, largamente contenida. Esta fue el resultado del hastío hasta la ruptura ante la falta de oportunidades, una protección social insuficiente, los abusos empresariales y el sobre-endeudamiento generalizado. Más tarde, la gestión de la pandemia dejó mucho que desear, aunque era de suyo bastante difícil. Las necesarias transferencias masivas a los hogares y pymes fueron tardías y de baja escala inicial, con la consecuencia de perder el control de factores claves de la política económica, que pasó a manos del parlamento con los tres retiros de fondos de AFP. Esta inacción política impidió al gobierno conducir un proceso racional de uso de esos ahorros, así como de los del seguro de desempleo, precipitando una fuerte recesión, la mayor desde 1983.

Más tarde, bastante avanzado el año 2021 y ante sus sucesivos fracasos electorales, Piñera provocó el mayor aumento de gasto público que conozca la historia de Chile, llevándolo a más de 30% del PIB, para luego generar un ajuste brutal en 2022. Se recuperó la producción e incluso creció en 2021 sobre el nivel previo a la crisis, pero el empleo quedó atrás: aún falta crear 400 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel prepandemia.

El zigzagueo de cierres y aperturas de actividad para enfrentar la pandemia se realizó buscando nuevas normalidades a destiempo en la producción y la educación, aunque se acompañó de un buen proceso de vacunaciones que descansó en la desdeñada salud primaria y de una adecuada gestión unificada de la respuesta hospitalaria, con corruptelas incluidas, despido temprano del personal adicional y sin lograr comprar las vacunas de mayor calidad (como si lo hizo Israel, por ejemplo), aunque las adquiridas cumplieron con su cometido. El resultado final es que, de acuerdo a los datos disponibles recopilados por la OCDE (Healh at a Glance), Chile ocupa uno de los peores lugares del ranking en términos de exceso de mortalidad desde la llegada del Covid-19, en relación al promedio registrado en los últimos cinco años y los decesos que se proyectaban, en circunstancias normales, para el período. Los fallecimientos se incrementaron un 25%, ubicando a Chile como el tercer país con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia en la OCDE.

El cambio de folio, signado por el fuerte fracaso del segundo gobierno de la derecha desde 1990, incluye un cambio sustancial en el espacio del centro y la izquierda. La idea de un centro político predominante apoyado por una izquierda supuestamente socialdemócrata pero en realidad integrada al orden existente (el eje "transversal" DC-PS al estilo de Foxley-Walker y Escalona-Insulza), como hemos criticado abiertamente desde 2005, ha llegado a su fin. Este diseño no es el mismo que el que supone realizar acuerdos entre el centro y la izquierda en determinadas etapas, lo que muchos pensamos han sido y pueden seguir siendo necesarios y constructivos para fines específicos en el pasado y en el futuro. Pero no para construir un dique conservador que impida los cambios en la sociedad, como terminó siendo. La creación de nuevas fuerzas políticas emergentes en la izquierda, y su fragmentación, resultó inevitable.

Desde el 11 de marzo gobernará otra coalición, como algunos venimos postulando desde hace un buen tiempo: la de Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Chile Digno, conformado por el PC, regionalistas-verdes y otras izquierdas) y el grupo de partidos PS-PPD-PR, la que se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Entretanto, terminó su ciclo la ex-Concertación, consagrando un rebaraje de cartas entre el mundo del centro y el de las diversas izquierdas. No obstante, ambos espacios eligieron 37 diputados cada uno, mientras en el Senado la presencia DC, PS y PPD sigue siendo predominante. Por ello, el nuevo presidente Boric ha procurado conformar una alianza estable de gobierno entre Apruebo Dignidad, con el grupo de 2011 a la cabeza, y la izquierda llamada socialdemócrata. Deberá, además, lograr acuerdos con la DC, el PH y el Partido Verde, dadas las realidades parlamentarias, junto a conseguir al menos un voto de oposición en el Senado para hacer avanzar sus iniciativas legales.

El nuevo parlamento habrá de debatir sobre las transformaciones que han estado en debate en la esfera pública, tales como: 1) una reforma tributaria progresiva y suficiente y una fuerte política de desconcentración de mercados; 2) una regalía minera basada en las ventas, eventualmente corregida por la productividad de los yacimientos, con una tasa que aumente significativamente según suba el precio del cobre, cuyo destino sea financiar el desarrollo científico y tecnológico y la diversificación productiva sostenible, incluyendo la expansión de CODELCO y la creación de una Empresa Nacional del Litio; 3) una reforma de pensiones sin AFP que introduzca un sistema mixto con reparto intergeneracional, solidaridad de género y acumulación de fondos colectivos con pensiones acordes con los aportes individuales, junto a una pensión universal básica que se acerque al 75% del salario mínimo; 4) un aumento del salario mínimo hasta alcanzar 500 mil pesos y un cambio en la negociación colectiva para que se realice por rama con titularidad sindical, junto a un fortalecimiento legal de la igualdad salarial entre géneros; 5) el mejoramiento del acceso universal a la salud, con extensión prioritaria de la salud primaria; 6) el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad formativa no sexista en todos los niveles; 7) la creación de un sistema nacional de cuidados y de un subsidio familiar extendido, junto a un cambio drástico en la política hacia la infancia en dificultades que aumente el umbral de respecto a sus derechos y su integración social; 8) un fortalecimiento de las competencias descentralizadas para la gestión de los servicios urbanos, un fuerte impulso a la vivienda social y el urbanismo integrador y una expansión de las infraestructuras sociales y productivas; 9) la reforma de las policías para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajar día a día contra la violencia de género y garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, con una persecución más eficiente del crimen organizado, del tráfico de personas y de la delincuencia cotidiana en los territorios; 10) la despenalización de la producción controlada del cannabis y poner término a la persecución del consumo, junto a políticas de contención y tratamiento de las adicciones, entre otros temas considerados en el programa de segunda vuelta de Gabriel Boric.

Probablemente la nueva coalición perderá votaciones parlamentarias y tendrá que construir compromisos más allá de sus filas, pero está llamada a defender su programa ante la sociedad para avanzar en la relegitimación de la democracia en el país, que es tal vez el desafío central del nuevo gobierno y debiera concitar el apoyo de todo el sistema político e institucional.

En el corto plazo, seguramente el gobierno abrirá un amplio proceso de diálogo en la Araucanía, fortalecerá la contención de la inmigración ilegal en el Norte y comprometerá su apoyo al trabajo de la Convención Constitucional para crear las mejores condiciones de un plebiscito de salida exitoso hacia septiembre. Deberá también sortear el peligro de provocar otra recesión evitable (como las de 1999 y 2009) dada una política monetaria restrictiva en un contexto de un nuevo choque de precios externos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la que no se puede controlar subiendo la tasa de interés. Este choque será, con una alta probabilidad, de gran magnitud y afectará directamente a los combustibles y los cereales, es decir el poder de compra de la mayoría. Al mismo tiempo, habrá que enmendar el choque fiscal dejado maquiavélicamente por el gobierno de Piñera, que prevé una caída de 23% del gasto público en 2022, con evidentes consecuencias recesivas. De no cambiar rumbos, nos encaminaremos a un horizonte de simultánea caída de la producción y el empleo con una fuerte inflación importada. Será la pesada herencia económica para el gobierno que se inicia. Los distintos desafíos deberán abordarse, como se observa, desde el día uno con un gran optimismo de la voluntad y el debido pesimismo de la inteligencia.

miércoles, 2 de marzo de 2022

Nuevas turbulencias

La invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, y a la recesión interna en ciernes.

La invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y las medidas de retaliación económica de Europa y Estados Unidos agregan más incertidumbres a la economía mundial, con un impacto de corto plazo traducido en precios más altos de la energía, las materias primas y los cereales, además de perturbaciones financieras y logísticas. Es temprano para saber cuánto se rebajarán las previsiones de crecimiento global, pero el conflicto en curso alterará el mercado de hidrocarburos y de cereales por un buen tiempo, en un contexto, no obstante, en que el PIB de Rusia es solo algo superior al de España, es equivalente al de Brasil y representa el 39% del de Alemania y el 10% del de China, según los datos del FMI para 2021.

El problema es que la invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, incluyendo la duplicación del precio de los combustibles y una escasez de semiconductores. Esta inflación se origina primordialmente en rupturas de abastecimientos y cuellos de botella en la producción y la logística de transporte y almacenamiento de bienes durante la pandemia, junto a cambios en los patrones de demanda (de servicios a bienes) en los países de altos ingresos. Toma 16 meses expandir una planta de fabricación de semiconductores y 36 meses construir una nueva. El trasfondo es la desregulación progresiva de las cadenas logísticas en las grandes economías occidentales y el privilegio sistémico de las utilidades empresariales por sobre cualquier otra consideración, junto a la equivocada idea que la respuesta de la oferta se garantiza siempre con ese privilegio en caso de desequilibrios de suministro en las cadenas globalizadas y cambios en la demanda. Entre tanto, las utilidades de las empresas de transporte, logística y distribución en gran escala han aumentado sustancialmente y empujado la inflación en cadenas altamente concentradas en pocos oligopolios que proveen la mayor parte de la oferta.

En palabras de Larry Summers, “en general el pensamiento económico ha privilegiado la eficiencia sobre la resiliencia, y ha estado preocupada de modo insuficiente de los grandes inconvenientes de la eficiencia. Para salir adelante vamos a necesitar más énfasis en ‘just in case’ (por si acaso), incluso con algunos costos en términos de ‘just in time’ (justo a tiempo)”, en referencia a la lógica de gestión empresarial que ha procurado en las últimas décadas minimizar las holguras, las reservas y las existencias en los procesos de producción y distribución, que son precisamente las que permiten hacer frente a contingencias inesperadas.

Por eso la política chilena de constituir reservas fiscales desde inicios de los años dos mil fue correcta para enfrentar los ciclos, aunque haya sido mal manejada a destiempo por el gobierno que termina, y debe ser recompuesta una vez superada la emergencia. Pero debe acompañarse de una más activa política de diversificación de al menos una parte de la oferta de suministros esenciales y de una revisión de las condiciones de entrega de los servicios básicos y sus tarifas públicas abultadas, junto a una firme política de competencia que ataque la fijación monopólica de precios, como la que se acaba de evidenciar en el caso del gas licuado.

En el corto plazo, siguiendo a Barry Eichengreen, “los bancos centrales han estado observando atentamente si la inflación general, que pesa mucho sobre estos componentes (volátiles), comienza a desanclar la inflación subyacente, que los excluye, o las expectativas. Todavía no hay indicios de esto último, ni en las lecturas de inflación, donde la subyacente europea sigue siendo moderada, ni en las encuestas de consumidores. Pero con el conflicto entre Ucrania y Rusia acaparando los titulares, existe el peligro de que el ancla comience a arrastrarse”. No se observa una tendencia general de refugio en el dólar, mientras los países productores de materias primas se verán beneficiados por los altos precios. Para Chile, los términos del intercambio dependerán de la relación de precios cobre-petróleo, con los aumentos del uno probablemente anulando los del otro, lo que pone en perspectiva aún más estratégica la sustitución de la importación de hidrocarburos por energías renovables.

El panorama externo agrava una perspectiva interna con nubarrones. Existe un efecto recesivo en la economía por la combinación de un ajuste fiscal de una gran brusquedad (-23% de caída programada del gasto público para 2022) y una seguidilla de aumentos de la tasa de interés de referencia desde julio de 2021 por el Banco Central (llevándola desde el 0,5% al 5,5% actual, nivel inexplicablemente muy superior al de la FED norteamericana y el BCE europeo y que la nueva e híper-ortodoxa presidenta quiere subir aún más), a lo que se agregaron en su momento devaluaciones del peso que contribuyeron a aumentar la inflación (con una cima mensual de 849 pesos por dólar en diciembre 2021, a comparar con 735 pesos un año antes y en torno a los 800 pesos al iniciarse marzo) y a disminuir los salarios reales. Estos cayeron en el último trimestre de 2021, contribuyendo a una dinámica recesiva.

Luego de un fuerte impulso entre mayo y octubre de 2021, que llevó a la economía a crecer un impresionante 12% en el año, esta se desaceleró progresivamente. El Índice Mensual de Actividad Económica desestacionalizado, que es el indicador relevante para seguir la coyuntura, cayó por segundo mes consecutivo en enero de 2022, en este caso en -1,0% luego de la caída de -0,4% registrada en diciembre de 2021. La caída del comercio en -3,2% indica que el motor de expansión constituido por la demanda de consumo de los hogares está en retroceso, pues los efectos de los amplios retiros de fondos de las AFP, por un monto total hasta ahora de 50,3 mil millones de US$, son básicamente por una vez, como hemos subrayado una y otra vez, por elevados que hayan sido y aunque una parte permanezca ahora bajo formas de ahorro más líquidas que pudieran ir a consumo.

Es de esperar que no entremos en una etapa de simultánea recesión e inflación. Esto puede ocurrir si no se reacciona en materia monetaria y fiscal y se mantiene una alta inflación externa, sobre la que no tenemos control y no será demasiado sensible a las altas tasas de interés internas, salvo un efecto incierto sobre el tipo de cambio peso/dólar (una revaluación persistente del peso ayudaría a bajar la inflación), hoy muy influido por las turbulencias de la coyuntura.

Mientras, en el trimestre noviembre-enero de 2021/2022, en cifras despejadas de la estacionalidad propia del empleo, se crearon apenas unas 6 mil nuevas plazas respecto al trimestre octubre-diciembre de 2021. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (este coeficiente suma a los que no encuentran trabajo y a los que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente un empleo) alcanzó, según el INE, la aún muy alta cifra de 15,4%, muy lejos del pleno empleo. A las personas desocupadas, que alcanzaron en el trimestre noviembre-enero el número de 683 mil, cabe sumarles otras 859 mil personas desalentadas pero dispuestas a trabajar. Se trata de un total de más de 1,5 millones de personas sin empleo, más otras 434 mil con empleo de jornada parcial involuntaria. Se registra, además, un 28% de ocupados en condición de informalidad y unos 376 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian. Esta es la magnitud del problema de empleo que enfrentará el próximo gobierno, con sus consecuencias siempre dramáticas sobre la pobreza y la exclusión.

jueves, 27 de enero de 2022

Se duplican las grandes fortunas y caen los ingresos del resto

La ONG británica Oxfam ha publicado un informe (https://oxfamilibrary.openrepository.com/…/bp…) que indica que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020 a noviembre de 2021), mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto se debe en buena parte a que “los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios“. Se trata de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Steve Ballmer (ex Microsoft) y Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Se observa el predominio de los dueños de las grandes empresas tecnológicas que monopolizan datos, inteligencia artificial y robots y emplean a millones de asalariados que los hacen funcionar repartidos por el mundo y venden sus productos y servicios globalmente.

El problema es que este nivel de concentración económica no es inocuo y, por el contrario, tiene graves consecuencias: “el aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales y las desigualdades entre los países destruyen nuestro mundo”, indica la ONG en su informe titulado “Las desigualdades matan”. Según Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21.000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Las emisiones individuales promedio de los 20 mayores milmillonarios superan en 8 mil veces las de cualquiera de los mil millones de personas más pobres en el mundo. ¿Una solución parcial para Oxfam?: “un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”. Estos se quedarían todavía con “8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.

Como se observa, estamos lejos de las fatuidades de quienes señalan que en el mundo actual estaría superada la diferencia entre la izquierda (que defiende los derechos de los que viven de su trabajo, de las mujeres, de las minorías y de la naturaleza) y la derecha (que defiende con fiereza el sistema de acumulación ilimitada de capital privado que alimenta el crecimiento desigual, las discriminaciones y la depredación). El tema central en juego es que el aumento de la riqueza global -que ha crecido, según el Banco Mundial, en 44% entre 1995 y 2018- por el progreso técnico y el esfuerzo humano basado en el conocimiento permitiría hoy, y desde luego en Chile si se realizan las reformas necesarias, que al menos cada persona -empezando por niñas y niños y por las personas mayores- reciba ingresos y servicios básicos que le permitan desarrollar una vida digna, junto a una mayor retribución del trabajo a la altura de los aportes realizados a la prosperidad común.

La evolución reciente del mundo no puede menos que alimentar la aspiración colectiva a que la sociedad se organice de acuerdo al principio de la igualdad efectiva de derechos, obligaciones y oportunidades para alcanzar una vida en común equitativa y sostenible, y al mismo tiempo libre de dominaciones burocráticas. La aspiración igualitaria y libertaria (no hay libertad sin medios para ejercerla, afirmación que es la base de la distancia entre las ideas socialistas y las neoliberales) requiere defender la idea de una sociedad basada en el trabajo eficaz, la solidaridad y el respeto por la diversidad que construye una prosperidad democrática y sostenible. Esta supone poner a su servicio los aumentos de productividad -derivados del progreso técnico y de instituciones apropiadas- mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, la diversificación de la economía y retribuciones acordes con las competencias y el esfuerzo realizado, junto a redistribuciones justas que permitan el acceso a ingresos básicos universales. Estas son posibles de financiar por un sistema tributario progresivo que contribuya al fin de la concentración extrema de riqueza heredada y de la apropiación indebida de rentas colectivas (especialmente las provenientes de los recursos naturales), empezando por redistribuir parte de los ingresos y la riqueza para al menos evitar la pobreza extrema, asegurar una educación universal de calidad y cubrir los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez precaria de los sectores de ingresos bajos y medios.

En el caso de Chile, el trasfondo estructural a superar es el hecho que el 10% de más altos ingresos concentra nada menos que un 59% del ingreso total, mientras el 50% de menos ingresos (la mitad de la población) obtiene solo el 10% de ese total, según el World Inequality Report de 2022 (ver https://wir2022.wid.world/). Esta realidad se replica en otras partes, pero no con la misma intensidad (con la excepción de países como Sudáfrica y Brasil). En Estados Unidos, las cifras son de 46% y 13%, en China de 42% y 14%, en Alemania de 37% y 19%, en España de 35% y 21%, en Francia de 32% y 23% y en Suecia de 31% y 24%, respectivamente. Así, en este país nórdico el 10% más rico concentra anualmente la mitad de los ingresos que en Chile, mientras el 50% menos rico recibe una proporción de los ingresos totales que es 2,5 veces mayor que en Chile. Esa es la diferencia distributiva concreta entre un modelo socialdemócrata y uno neoliberal, lo que depende de la voluntad colectiva de la sociedad y no de alguna inexistente condición natural inevitable o de un falso “precio a pagar” por un mayor crecimiento. Está más que demostrado que una mayor igualdad distributiva contribuye al crecimiento, y no a la inversa (ver https://www.researchgate.net/publication/264052444_Redistribucion_desigualdad_y_crecimiento).

Esta situación de inequidad profunda es la que explica la rebelión social de 2019 y las votaciones de 2020 y 2021, que han iniciado el desplazamiento de los defensores del orden existente (esperemos que lo suficiente, pues habrá bloqueos de todo tipo), lo que tendrá un hito sustancial con la nueva constitución en este año 2022.

jueves, 13 de enero de 2022

Salida de crisis: perspectivas de la producción y el empleo

La producción ha crecido mucho más que la ocupación y el subsidio a la creación de empleos no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio indirecto al empleador. Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa.

En enero-noviembre de 2021 (últimos datos disponibles del Banco Central), la economía creció a un ritmo anual de 12,1%, recuperando con creces la pérdida de actividad de 2020 (-5,8%). La producción de bienes y servicios está en el nivel más alto hasta ahora registrado, pues el Índice Mensual de Actividad Económica se situó en noviembre de 2021 en un nivel que es un 9,2% superior al de noviembre de 2019 y un 8,0% superior al de enero de 2020, cuando ya habían pasado parte de los efectos de la rebelión social. Este dinamismo se explica por el gran aumento de la demanda de consumo de las familias por los retiros de ahorros previsionales y los subsidios de ingresos a las familias de mayor magnitud y extensión entre junio y noviembre. Este proceso fue acompañado de una reactivación de la inversión, incluyendo un importante flujo de inversión extranjera.

No obstante, la economía creció en noviembre -despejando los factores estacionales- en un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de una buena cifra -un ritmo anual de más de 3%- pero que es bastante menor que la de los meses previos. El efecto del aumento de las tasas de interés y de la caída de los salarios reales ya se está manifestando, como lo hará en los meses próximos el fin del IFE, que impactará el consumo de las familias más modestas. Es fundamental no bajar de ese ritmo de aumento del PIB para recuperar el empleo previo a la crisis de 2020 y generar las holguras (junto a la reforma tributaria) que sostengan la tarea transformadora de la próxima etapa gubernamental: garantizar más derechos sociales e iniciar una diversificación productiva sostenible. Atenuar la dinámica de expansión de 2021 es necesario para abatir gradualmente el 7% de inflación de 2021, pero sin llegar a quebrarla y menos provocando una recesión, que es lo único que saben hacer los economistas ortodoxos. Cabe tener muy presente que la inflación se ha acelerado en parte por los mencionados impulsos de demanda, pero también por el encarecimiento de las importaciones derivado de la devaluación del peso, la duplicación del precio del petróleo y el aumento del costo del transporte internacional, en medio de cuellos de botella que estrangulan la oferta en las cadenas nacionales e internacionales de abastecimiento de productos. Muchos de estos factores no se prolongarán en el tiempo.

El desempleo seguirá siendo un problema central, pues está aún lejos de recuperarse el nivel de ocupación previo a la crisis. Se registraron en noviembre de 2021 (últimos datos del INE disponibles) unos 487,0 mil empleos menos que en noviembre de 2019 y unos 557,3 mil empleos menos que en el trimestre terminado en enero de 2020, el nivel de ocupación más alto hasta ahora. De los dos millones de empleos perdidos en la crisis, se ha recuperado alrededor de un millón y medio.

El subsidio a la creación de empleo no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio al empleador, que hubiera contratado personas de todas maneras, dadas las expectativas de mejoramiento de las ventas (se creó un “efecto regalo“). Cabe precisar que el empleo asalariado es ya más alto que antes de la crisis, por lo que el rezagado es el empleo informal y por cuenta propia que depende crucialmente de la dinámica de la demanda interna.

Además, están en juego tendencias estructurales en materia de empleo. Entre 2010 y 2021, el PIB se ha duplicado (Banco Central), mientras el empleo ha crecido en cerca de un 20% (INE). La “elasticidad producto-empleo”, o intensidad en empleo del crecimiento, ha sido inferior a la de décadas previas. Esa tendencia se mantiene en la salida de crisis y, si todo sigue igual, tomará todavía bastante tiempo recuperar el empleo y la participación en la fuerza de trabajo previos a la crisis. La tasa de ocupación (empleo como proporción de la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% a 53,6% en dos años y la de mujeres bajó de 48,4% a 43,7%. Por su parte, la tasa de ocupación informal es en el trimestre terminado en noviembre de 2021 de 28,1% (con un incremento de 1,5% en un año), mientras la tasa combinada de desocupación y de inactivos dispuestos a trabajar es todavía de 15,7%. Esta es una cifra muy lejana al pleno empleo, que debiera ser una meta central de la política económica de la que ni siquiera se escucha hablar.

Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa. No olvidemos que, según el World Inequality Report de 2022, el año pasado el 10% de más altos ingresos sigue concentrando cerca de un 60% del ingreso total y gana en promedio 30 veces más que el 50% de menos ingresos, que obtiene solo el 10% del ingreso total. Por su parte, el mencionado rezago en la recuperación de puestos de trabajo implica que la integración social a través del empleo está siendo todavía más débil que antes en Chile y amplía la fractura social. La no integración de los NiNi (jóvenes que no trabajan ni estudian, unos 345 mil según el INE), de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, de los trabajadores menos calificados y/o de mayor edad, de los inmigrantes precarios, que estuvo en la base de la rebelión social de 2019, es un problema estructural de la sociedad chilena cuya reversión va a requerir de políticas correctivas mucho más enérgicas.

Dada la polarización de los ingresos y la incapacidad del crecimiento productivo tradicional -incluso a tasas aceleradas- para crear suficientes empleos, un esfuerzo tributario y de gasto público redistributivo relativamente moderado es indispensable para avanzar sustancialmente en la disminución de la pobreza y de la exclusión social en Chile, junto a la diversificación productiva de más largo plazo, mediante nuevos programas de ingresos familiares y de cuidados a las personas, de acceso a la vivienda social y de mejoramiento de espacios urbanos y ecosistemas en todo el país, en estrecha alianza con los gobiernos territoriales.

Entrada destacada

92 años de tomar partido

Publica hoy el escritor argentino Martín Caparrós en El País un diagnóstico terrible sobre los partidos políticos: "Se puede tomar part...

-

Fuente: Servel. Los datos por partido suman los independientes incluidos en sus listas. 1. En la reciente elección, la participación llegó a...

-

En La Nueva Mirada Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previst...