martes, 31 de mayo de 2022

"Tengo una duda, ¿qué genera más pobreza, el capitalismo o el socialismo?"

Buenas noticias: aumentó el empleo en febrero-abril

jueves, 26 de mayo de 2022

Constitución y políticas económicas

miércoles, 25 de mayo de 2022

Preguntas

¿Qué sentido puede tener balear un bus de trabajadores forestales en desplazamiento y dar muerte a uno de ellos, Segundo Catril Neculqueo?

Si el proyecto del grupo que disparó fuera, supongamos, "resistir y derrotar al Estado chileno en nombre del pueblo mapuche", ¿por qué atacar con fuego nutrido a trabajadores mapuche indefensos?

¿Qué "control territorial" puede resultar de un acto de tamaña irracionalidad -del que se desliga la propia CAM, aunque lo promueva quiméricamente a través de sabotajes a las empresas forestales- y que no hace más que alimentar la campaña para mantener e incrementar una represión indiscriminada y violenta en la Araucanía o Wallmapu? ¿Y abonar la campaña contra la creación de entidades autónomas de los pueblos originarios y la consagración de sus derechos colectivos que contemplará la nueva Constitución si es aprobada?

Tal vez llegó el momento de preguntarse: ¿para favorecer qué intereses actúan estos grupos armados constituidos alrededor de acciones irracionales que terminan siendo de índole criminal, sin proyecto político discernible que no sea el de hacer fracasar la construcción de una salida política e institucional a la secular situación de discriminación del pueblo mapuche?

¿Por qué se empeñan en mantener una "estrategia de la tensión" desestabilizadora de la democracia y en darles pretextos s las amenazas golpistas como la del ex comandante en jefe de la Armada y de la ultraderecha civil? Cuando peor ¿mejor?

Maniobras

jueves, 19 de mayo de 2022

Las propuestas de nuevas normas constitucionales en economía

En el borrador de la nueva Constitución, que será sometido a una redacción final armonizada y luego a la consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre, se incluye normas que permitirán caminar a un modelo de desarrollo distinto al de tipo concentrador y depredador y con espacios mínimos para las políticas redistributivas y de protección ambiental actualmente vigente.

Desde el punto de vista del mundo empresarial conservador, ya no tiene mayor sentido el alegato de grandes peligros que emanarían de la nueva Constitución. En efecto, se consagran derechos sociales pero con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes sin pronunciarse en demasía sobre políticas específicas que se remiten a la ley. El derecho de propiedad se mantiene, pero sujeto al interés general y con expropiaciones eventuales con las debidas indemnizaciones.

Las nuevas normas introducen avances notorios respecto al ordenamiento actual, los que dan perfil a la definición de un “Estado democrático y social de derecho” que preside la nueva Constitución.

En especial, se aprobó que "el rol económico del Estado se fundará" en "los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico", por lo que "el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine". Se destaca que el Estado "debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados" y que "fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular".

En materia de política monetaria, se estableció que el Banco Central será un órgano autónomo “para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Deberá, eso sí, considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley", mientras “al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno". Se preserva así una autonomía de la política monetaria, pero en un marco de objetivos más generales a ser respetados.

En materia laboral, se estableció que "toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección” y que el Estado “garantiza el trabajo decente y su protección”, es decir “el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital". Además, postula prohibir “toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante". Por su parte, "las organizaciones sindicales son titulares del derecho a la negociación colectiva”, mientras "la Constitución garantiza el derecho a huelga”, con limitaciones “para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población”.

En materia ambiental, se aprobó que "todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", que "el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental" y que "todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley". Se agregaron normas de protección de los bienes comunes naturales y de áreas protegidas, junto a humedales, bosques nativos y suelos.

En el tema minero, se retomó lo establecido en la nacionalización de 1971, y que permaneció en la de 1980, pues la Convención despachó al borrador de nueva Constitución el artículo que señala que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas". A su vez, se detalló que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. De esta forma, ya no tendrán base constitucional las concesiones indefinidas que hoy anulan la propiedad pública de los recursos minerales. Además, "El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros".

En materia de aguas, la Convención Constitucional aprobó que "El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza" y que el "Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas".

Se agregó que será deber del Estado "asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables".

Estas y otras normas económico-sociales son fruto de décadas de debates en el país y constituyen normas de sentido común y un nuevo consenso razonable para el siglo XXI. No atentarán contra la actividad económica, como los medios dominantes han querido presentarlas.

¿Qué impacto previsible tendrán estas normas en “el mercado”? Morgan Stanley cree que el contenido del texto llevaría a que “Chile se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental. Sin embargo, en consonancia con nuestra opinión de siempre, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica del país", pues "las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno". Esta entidad de evaluación de riesgos cree que las nuevas definiciones seguirán “promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo". En cambio, J.P. Morgan postula que se “genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político (unicameral), la mayor cantidad de leyes ahora sujetas solo a mayoría simple, una ley de expropiación algo más débil y de independencia del Banco Central, entre otras cosas". Esta entidad incurre en juicios de hecho erróneos, como un supuesto unicameralismo, pero indicó que, tras sostener reuniones con clientes europeos, “la mayoría manifestó una visión constructiva sobre la bolsa chilena”.

Como se observa, las grandes catástrofes anunciadas en materia económica en el borrador de nueva Constitución son a la postre percibidas de otra manera. A pesar de las encuestas negativas, los actores políticos y económicos parecen pensar que el nuevo texto se aprobará en el plebiscito de salida y que deberán adecuarse a un nuevo contexto normativo sin mayores dramas. También lo hace a su manera el diputado de derecha Diego Schalper, solo que para señalar que “seré el primero en ingresar un proyecto para restituir la constitución anterior”, evidenciando que aquello de que para ese sector la constitución de 1980 sería un asunto del pasado no es más que un volador de luces.

miércoles, 18 de mayo de 2022

Se confirma caída del PIB en el primer trimestre

martes, 17 de mayo de 2022

Fin de etapa

En El Mostrador

El borrador de nueva Constitución pasó ahora a la fase de ordenamiento y mejor redacción. Se ha cumplido una etapa histórica en el país, con el trasfondo de dar respuesta a la rebelión de 2019, lo que dará paso a un nuevo orden institucional si obtiene la validación ante la ciudadanía.

Los opositores a la nueva Constitución han abandonado por el momento el terreno económico y social, porque no hay propuestas constitucionales en el borrador que no sean razonables y un progreso respecto a lo existente. En efecto, consagra derechos sociales según los recursos disponibles, con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes. No se pronuncia en demasía sobre políticas específicas, las que se remiten a la ley. El derecho de propiedad queda protegido, pero sujeto al interés general y con eventuales expropiaciones con las debidas indemnizaciones. Sin embargo, los anti nueva Constitución siguen su discurso sobre imaginarias incertidumbres terribles y se inflaman en la descalificación incansable del nuevo sistema político y de distribución del poder que se va delineando.

Entre los impugnadores más extremos destacan los inefables Cristián Warken, para quien se está estableciendo una "autocracia", o Andrés Velasco, para quien "esta Constitución es el sueño erótico de Jaime Guzmán, al dejarlo todo amarrado a la pinta". Nada menos. Lo absurdo de sus afirmaciones (y aburrido a estas alturas) contrasta con que se está eliminando en el borrador de la nueva Constitución los enclaves autoritarios y los bloqueos de minoría, a la vez que se preserva el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, junto con cautelar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Su tesis es que eso solo se logra si se establece mecanismos múltiples de veto de la minoría sobre la mayoría. Esto no solo quita legitimidad y sentido a las decisiones democráticas, sino que crea una gobernanza ineficiente, al ser un factor de parálisis de la modificación del statu quo, cualquiera éste sea. Así no progresan los países.

Como señala el constitucionalista Javier Couso, en lo aprobado hasta ahora no hay nada que se asemeje a facilitar la entronización perenne de un caudillo en el poder, a terminar con el principio de legalidad y la separación de poderes en la administración de justicia o a fragmentar el Estado. En cambio, se consagra que las mayorías periódicamente establecidas en elecciones populares orientarán la política pública, que los tribunales disminuirán su corporativismo en la carrera de los jueces y que existirán autonomías territoriales y de los pueblos originarios en el marco del Estado nacional. Todo lo cual es propio de muchas constituciones democráticas.

Lo importante es no perder la perspectiva. Están a la cabeza de la oposición al cambio constitucional los que defienden el orden oligárquico vigente. Se podría considerar que se utiliza por nuestra parte esta noción con fines retóricos, pero aludimos de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo de la voluntad mayoritaria por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico y político en su propio beneficio (ver "Oligarchy", Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Lo que se propone la minoría dominante es preservar los privilegios del poder económico y social en un país que se transformó desde la dictadura de 1973-1989 en uno de los más desiguales de América Latina y del mundo. Dado el funcionamiento del sistema político, esta realidad de polarización de riqueza e ingresos y de percepción y realidad de abusos cotidianos, no se ha modificado en aspectos sustanciales desde 1990 -aunque con avances sociales y de nivel de vida significativos- hasta que entró en una crisis terminal en 2019. Todo esto es lo que está llamado a quedar atrás.

Los opositores al cambio utilizan de manera estentórea los diarios y canales de TV que son parte de ese poder oligárquico en Chile. El pretexto conceptual es que no se estaría estableciendo contrapesos para impedir una supuesta concentración estatal del poder por quien conquiste el gobierno a través de elecciones. Lo que está detrás de esta postura es la pretensión extemporánea de mantener trabas institucionales en la formación de la ley para evitar, por ejemplo, tributos progresivos, legislaciones protectoras del trabajo o el fin de la privatización de los sistemas de protección social. Se aferran a intentar mantener quórum altos de aprobación de leyes en la cámara representativa de la voluntad popular, una segunda cámara revisora que no exprese la igualdad del voto sobrerepresentando a las regiones rurales conservadoras y mantener una tercera cámara de revisión obligatoria de constitucionalidad compuesta de modo que favorezca sus intereses.

Están en la escena pública, además, los que no son parte de los intereses directos de la minoría oligárquica pero que se han amoldado para su beneficio al orden actual. Y que sostienen desde diversas tribunas la falsa idea según la cual el avance a una democracia basada en el principio de mayoría abriría la puerta al populismo, la inestabilidad y el estancamiento económico. No obstante, es precisamente la ausencia de respuestas efectivas y razonables a una demanda de mayor protección social y de orden público y a perspectivas de mejoría de las condiciones de vida de la mayoría lo que alimenta los populismos y las violencias.

Esta corriente consolida cada vez más una alianza abierta con los intereses oligárquicos, que viene cultivando desde hace tiempo en nombre del realismo en el ejercicio del poder. Tal vez percibe que su rol de ser parte (aunque subordinada) del bloque de poder cambiará indefectiblemente en un nuevo orden político plenamente democrático, con lo principal de las instituciones elegidas de manera proporcional, paritaria y con representación de los pueblos originarios. Este grupo es el que obtiene una mayor resonancia mediática, pues la derecha pura y dura tiene demasiado pocas credenciales democráticas por sus vínculos históricos con la dictadura y con el poder económico. Incluye a aquella parte de las "elites post 90" que ha llegado a preferir abiertamente no cambiar las cosas, mientras otra parte ha mantenido la aspiración a construir un orden democrático con justicia social, es decir permanece fiel a la promesa de 1989, agregando ahora la aspiración a una sólida sostenibilidad ambiental. La primera se está sumando al fuerte error de no considerar que mantener el orden oligárquico es precisamente una fuente de conflicto y descomposición social persistente. Desde sus anteojeras y distancias, no termina de convencerse de las virtudes de un esquema institucional que sea al menos razonablemente representativo de la voluntad mayoritaria y necesariamente mucho más equitativo e integrador de la diversidad del país y de su pluralidad de voces.

El fondo del asunto es que Chile deberá optar el 4 de septiembre por cambiar o no las fuentes del poder político -la voluntad mayoritaria de la ciudadanía o la influencia decisiva de minorías económicamente dominantes- y la naturaleza de los intereses que promueven o preservan las instituciones que conforman la República.

jueves, 12 de mayo de 2022

Estridencias

La libre expresión en la Convención ha producido una creciente furia en una parte de las élites dominantes, a las que ya no les interesa lo que se está escribiendo como texto constitucional y han entrado en una suerte de batalla campal -con rechazos y terceras vías por doquier- contra todo lo que ahí se discute para crear democráticamente instituciones que dejen atrás el orden oligárquico.

En una columna reciente sobre la Convención Constitucional un intelectual de derecha, Hugo Herrera, que parecía serio y constructivo en sus reflexiones sobre el sentido de la República y el rol de la política, escribe ahora palabras especialmente estridentes: “el tono lo han puesto los payasos, en sus dos frecuencias: ora como disfrazados, cantores intempestivos, votantes de ducha, un fraudulento Rojas Vade; ora como jurisletrados y operadores de visión tan consistente como sectaria. A todo evento, son payasos lamentables. Pues están comprometiendo los destinos de la patria, la oportunidad de realizar la requerida discusión terapéutica y producir esa primera “cosa común” que requiere nuestra República. El lugar desde el cual comenzar una historia compartida. Algo que, en sus egos anecdóticos, inflados, fanáticos, los payasos son probablemente incapaces de sentir.”

Cito estas palabras como ejemplo de hasta donde la campaña mediática anti Convención -no se puede calificar de otro modo- puede llegar en materia de excesos verbales y de insultos, en este caso descalificando, además, la noble profesión de payaso (nada menos que el que hace reír a niños y adultos). Todo esto ocurre en el contexto de la historia política del país, que incluye la violencia extrema que la derecha propició de manera destemplada desde los años sesenta, buscando como fuera (Jarpa, Guzmán, et. al) un golpe de Estado que restableciera el orden oligárquico. Las consecuencias son conocidas, por lo que se podía presumir que una persona que como Herrera buscaba crear un nuevo estilo cuidadoso y analítico a la hora de expresar su visión conservadora era una contribución a la deliberación colectiva.

Pero no, otra vez estamos ante la inflación de las pasiones, siempre mucho más peligrosas para las sociedades que la lucha entre intereses contrapuestos, siguiendo la distinción de Albert Hirschman (“quienes estaban implicados en estas violentas transformaciones serían, cuando la ocasión lo propiciara, apasionados: apasionadamente furiosos, temibles, resentidos”) o aquella de John Maynard Keynes, según el cual “es preferible que un hombre tiranice sobre su cuenta bancaria que sobre sus compañeros-ciudadanos”.

Me he preguntado recurrentemente sobre el por qué de esa actitud pasional de la derecha chilena. Cabe pensar, siguiendo la diferenciación de clases en la Roma antigua, que hay una lógica patricia que se inflama frente a los plebeyos ante cualquier reivindicación emancipadora, conducta que es muy propia de las oligarquías latinoamericanas hasta el presente. Pareciera tratarse de un miedo del segmento dominante y de sus entornos originado en la colonia, más o menos inconsciente y transmitido de generación a generación, que teme que sus apropiaciones -la prosaica y violenta conquista de tierras y minas y la subordinación extrema del trabajo- se reviertan contra ellos por quienes las han sufrido. De ahí su férrea lógica autoritaria, con frecuencia siguiendo lo expresado por Diego Portales en una carta de 1834: “de mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas”. El resultado es enfrentar la mera existencia del mundo popular y marginal con una sola consigna: represión. Represión contra cualquier insubordinación, por minúscula que sea, y las penas del infierno contra los transgresores proletarios de la ley. Esto incluye, claro está, la restricción y descalificación de la palabra de los plebeyos y de sus aliados intelectuales. Y también la difusión de la maledicencia en su contra, con un trasfondo cultural propicio a esa práctica.

Esta palabra plebeya y en ocasiones irreverente es la que ahora se expresa en la Convención y le produce cada vez más furia a las elites dominantes, a una parte de las cuales ya no le interesa lo que se está escribiendo como propuesta constitucional final, la que se perfila de modo razonable e innovador. Se remiten solo a descalificar lanza en ristre todo lo que ahí se discute.

Se ha llegado a propuestas risibles, como la de Sebastián Edwards que plantea adoptar la “constitución de Bachelet” (es un texto que dio a conocer la Presidenta una semana antes de dejar el gobierno sin que haya sido discutido por ninguna instancia) como “interina” y que otra Convención sea mandatada para llegar en “30 meses a hacer un buen trabajo. Si en ese momento el nuevo borrador llegara a rechazarse en un Plebiscito, el texto de Bachelet pasaría a ser permanente“. Todas las fantasías son válidas con tal de que no avance una Constitución emanada de los representantes de la soberanía popular, con normas aprobadas por 2/3 de los miembros de una Convención instalada por mandato del 80% de la ciudadanía. Insólito.

Se puede entonces enunciar una hipótesis: el debate de los convencionales, que ha liberado la palabra diversa y la capacidad de imaginar un país distinto, ahora incluye a personas que no provienen de la política tradicional ni de las clases dominantes y sus representaciones, lo que no solo es calificado estéticamente como algo de mal gusto por éstas, sino que les vuelve a desencadenar sus ancestrales pasiones virulentas contra quien se oponga a la sociedad de privilegios. No parecen ser capaces de reponerse del cuestionamiento por la mayoría de privilegios que no pertenecen a ningún orden natural de las cosas y reemergen las pasiones que vienen de su propia recóndita identidad. No se dan cuenta, con su tradicional ceguera, que esa liberación de la palabra es precisamente la alternativa a la anomia violenta de las barricadas, que por lo demás tanto condenan.

Esta es una razón más para avanzar democráticamente a la “nueva cosa común” a la que alude Herrera, solo que ya no será impuesta desde arriba mediante vetos por las minorías dominantes tradicionales. Se trata ahora de avanzar a un nuevo orden político, social y cultural, a un país de la soberanía popular y de la libre expresión de ideas y proyectos, que será probablemente mucho más pacífico, razonable y creativo que aquel de las desigualdades, fracturas y violencias que históricamente ha producido el orden oligárquico en Chile.

jueves, 5 de mayo de 2022

La inflación, la actividad y el empleo

El nuevo gobierno se ha iniciado con desafíos políticos variados, pero además con una situación económica que no es fácil en materia de inflación, actividad y empleo. Existen márgenes para una política compensatoria activa que evite una nueva recesión y sus graves consecuencias sobre el nivel de vida de la mayoría social.

Chile ha vivido, como el resto del mundo, una aceleración de la inflación desde 2021 y enfrenta ahora el peligro de una recesión a raíz de la política monetaria contractiva y un enorme ajuste fiscal.

El consumo de los hogares -el principal componente de la demanda agregada- se recuperó muy rápido después de la crisis profunda del segundo trimestre de 2020. Esto fue fruto de la inyección de cerca de 19 mil millones de dólares por el primer retiro desde los fondos de pensiones entre julio de 2020 y julio de 2021, de 15,6 mil millones por el segundo retiro entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 y de 14,4 mil millones por el tercer retiro entre abril 2021 y abril de 2022. La inyección de recursos desde los ahorros previsionales representó una suma del orden de 9% del PIB de 2020 y 2021, un hecho de grandes proporciones, junto a un aumento del déficit fiscal de -2,9% del PIB en 2019 a -7,6% en 2020 y a -7,7% en 2021. El consumo llegó a crecer en 20% en 2021, impulsando un inusitado crecimiento del PIB de 12% el año pasado, junto a un poco sostenible incremento de 35% del volumen de importación de bienes. Aunque no todos los retiros fueron a consumo -una parte se mantiene en instrumentos de ahorro- este impulso de demanda, frente a restricciones puntuales de oferta por los efectos de la pandemia de COVID-19, presionó una parte de los precios internos a partir del segundo semestre de 2021.

Pero hay un fenómeno principal en materia de canasta básica de consumo: el IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual, mientras el de producción interna alcanzó un 6,9% anual (el aumento de precios de bienes y servicios producidos en Chile también está influido en parte por los precios externos de sus insumos). Los combustibles han aumentado su precio en 18,9% en un año en Chile. Esta cifra es todavía muy inferior al incremento internacional: el barril de petróleo WTI se cotizó en 101,7 dólares en abril de 2022, contra 52,1 en enero de 2021. Los alimentos han sufrido también grandes alzas de origen importado. El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en un nivel que es un 33,6% superior al de un año atrás. El brusco salto de marzo respecto a febrero por la invasión a Ucrania fue de nada menos que de un 12,6 %, lo que llevó el índice al nivel más elevado desde 1990 y a nuevos máximos históricos en los precios de los aceites vegetales, los cereales y la carne, mientras también subieron notablemente los precios del azúcar y los productos lácteos.

El impacto en Chile es directo. A marzo, el aumento anual de precios de los alimentos y bebidas ha sido de 13,1%, según el INE. Un ejemplo ilustrativo: más del 90% del aceite de cocina es comprado en el exterior (cerca de 60% es aceite de soya y un 25% aceite de maravilla), pues solo se produce aceite de oliva y algo de aceite de canola (raps). En un año, el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%, el de maravilla en 47,9% y el de canola en 65%. El precio interno del aceite vegetal subió a marzo en un 32% anual, por lo que mantiene un retraso respecto del valor internacional.

¿Qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio de los alimentos o de los combustibles, como repiten sin cesar diversos medios de comunicación? Nada. Sin perjuicio de la mencionada expansión de la demanda de consumo que ya llega a su fin, lo que principalmente está ocurriendo es la repercusión del aumento de los precios externos de bienes básicos. Importar es hoy mucho más caro que hace un año, lo que se transmite en olas sucesivas a la mayoría de los precios en la economía (este fenómeno no se menciona siquiera en la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, lo que revela un sesgo cognitivo bastante insólito). No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones.

¿Qué se puede hacer? El consumo ya se está contrayendo por agotamiento de los retiros, lo que se acelerará a partir de mayo, y el fin del IFE en noviembre pasado. Las fuentes del exceso parcial de demanda frente a una oferta con problemas que se arrastran por la pandemia han desaparecido o están en vías de hacerlo, por lo que la política de aumento de tasas del Banco Central no hará sino contribuir a provocar una recesión. No hay tal cosa como un desbalance generalizado de la demanda respecto a las capacidades de la oferta ( ver mi columna al respecto). Lo que no se debe hacer es contraer la economía, como se propone expresamente el Banco Central siguiendo un errado (¿e interesado?) diagnóstico. Una recesión podría, se supone, hacer que la gente consuma aún menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a mantener o bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de los precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea. El resultado más probable de la política macroeconómica en aplicación será la mantención inevitable por un período de la inflación importada, pero acompañada de una recesión.

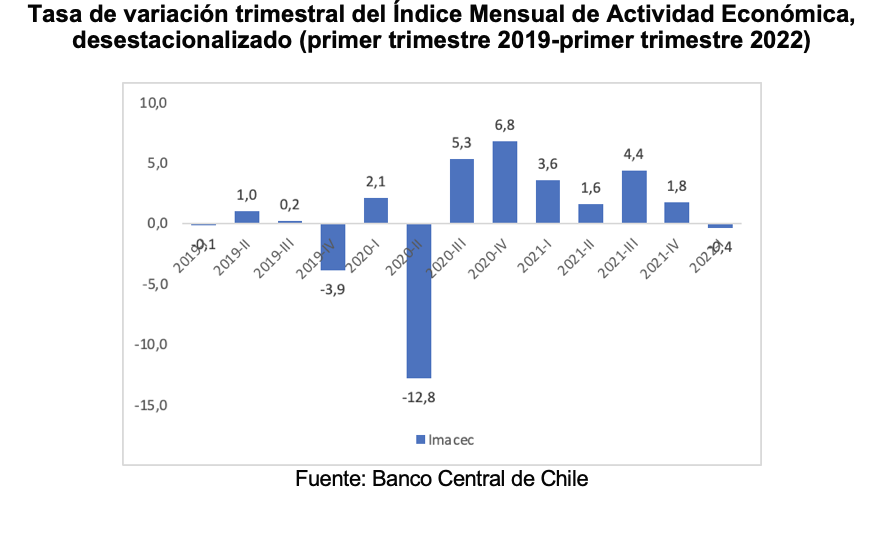

Ya el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año registró una variación de -0.4% respecto al último trimestre de 2021. Si esto vuelve a ocurrir en el segundo trimestre, estaríamos en presencia de una nueva recesión. Es de esperar que esto no suceda. Sin embargo, con una tasa de interés para los préstamos del Banco Central que pasó de 0,5% a 7% en nueve meses y que aparentemente seguirá subiendo, no hay muchas razones para ser optimistas. A esto se agrega la caída del gasto público de 25% en 2022, un ajuste injustificado programado por el gobierno anterior.

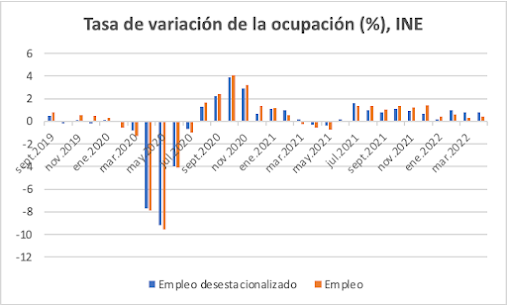

Algunos efectos ya se hacen sentir. La población desempleada alcanzó 744 mil personas en el primer trimestre, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar sumaron otras 850 mil. Esto suma cerca de 1,6 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, al iniciarse la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. Según el INE, han aumentado en el primer trimestre de 2022 en 75 mil las personas desempleadas más las potencialmente activas desde el último trimestre de 2021.

Frente a la inflación externa, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile. Una idea como bajar el IVA de los alimentos tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que producen, importan y venden y no para los que consumen. Establecer un control de precios temporal (lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo.

Lo que cabe es compensar la inflación de alimentos y combustibles con ayudas directas a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación, lo que ya empezó a hacer el gobierno (ver mi columna anterior). Y se requiere aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y las colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde proviene buena parte de las importaciones por vía terrestre. La protección de los ingresos de la población más vulnerable debe, así, garantizarse a través de las transferencias ya iniciadas, las que deben ampliar progresivamente su monto y cobertura, y a través de una mayor vigilancia de los oligopolios en los mercados.

A los que aluden el peligro de deterioro adicional de la situación fiscal, cabe señalarles que la deuda pública bruta es de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo (recordemos que la norma de la Unión Europea es de 60% sobre PIB, ampliamente incumplida hoy), lo que otorga márgenes suficientes para una política compensatoria activa que evite una recesión y sus graves consecuencias sobre el empleo y los ingresos. El aumento previsto de 32% en la inversión pública en 2022 va en el sentido adecuado y es de esperar que se transforme en una palanca de sustentación del empleo, junto a una política monetaria y fiscal que deje de orientarse a producir una recesión inútil y altamente costosa para la mayoría.

Entrada destacada

92 años de tomar partido

Publica hoy el escritor argentino Martín Caparrós en El País un diagnóstico terrible sobre los partidos políticos: "Se puede tomar part...

-

En estos días hay quienes han relanzado el debate sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, para descalificar...

-

Publica hoy el escritor argentino Martín Caparrós en El País un diagnóstico terrible sobre los partidos políticos: "Se puede tomar part...