Los más recientes datos económicos son positivos, lo que indispone a la oposición apocalíptica que busca arrinconar al gobierno, acompañada por algunos economistas descentrados. Un distinguido diario de la plaza agregó en su titular respecto al buen dato de febrero que habría un “dispar desempeño de sectores”. Solo que la disparidad es que a unos sectores les ha ido todavía mejor que a otros.

El Índice Mensual de Actividad Económica registró un crecimiento en febrero de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. El indicador corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior creció en 0,8%. Siempre en términos desestacionalizados, las cifras corregidas por el Banco Central muestran que ya había crecido en 2% en el primer mes del año, luego de una caída de -0,6% en diciembre. El positivo aumento por segundo mes consecutivo fue empujado por la producción de bienes (minería, industria, construcción) con un 1,7% y también, en menor grado, por la expansión de 0,4% del comercio y de 0,5% de los servicios.

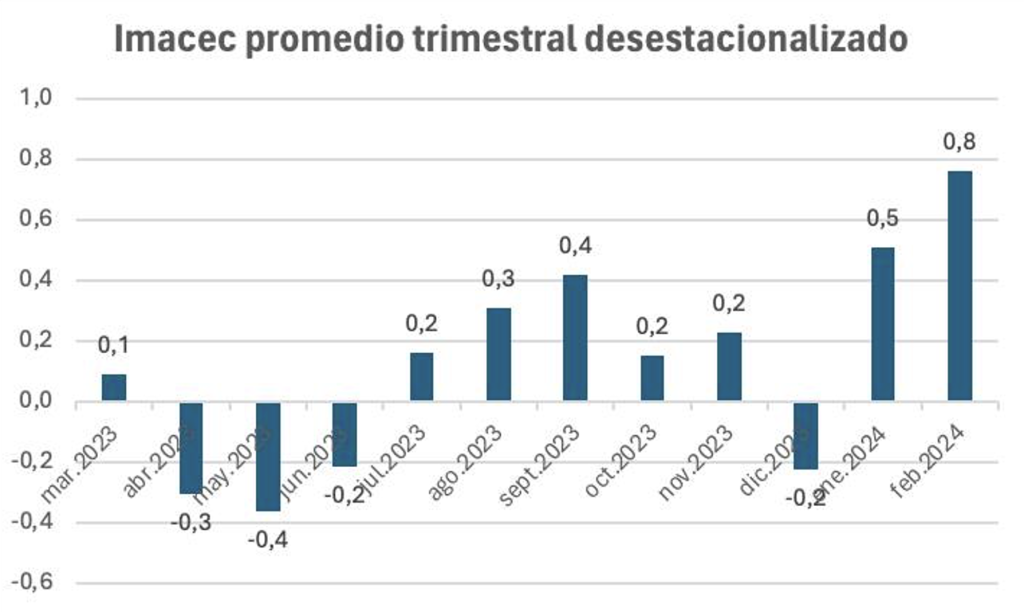

No obstante, el dato de un mes es insuficiente para apreciar una tendencia, pues puede ser una excepción. La perspectiva trimestral suele ser más ilustrativa. Si se compara el promedio trimestral del Imacec terminado en febrero con el del año pasado, el índice muestra un aumento de 1,9%. Si se considera el promedio del trimestre terminado en febrero, el índice es también un 0,8% superior al trimestre móvil terminado en enero. En términos anualizados, es decir si se mantuviera por todo 2024, el crecimiento sería de 3,4%, un dato muy positivo. Estos registros se agregan a los buenos indicadores de empleo de febrero (0,4% de crecimiento trimestral, corregido de efectos estacionales). La economía parece encaminarse a una senda de mejoría respecto al año pasado.

Los muy buenos datos de inicio de 2024 contrastan con un deficiente 2023. No está de más poner en perspectiva el desempeño económico de Chile, más allá de la contingencia y de la secuencia de «desborde de la demanda» de 2020-21, que a la postre produjo buenos resultados comparativos en materia de crecimiento, y luego de «ajuste ultra- ortodoxo«, con resultados todavía buenos en 2022 y de estancamiento en 2023. Se supone que este tipo de ajuste extremo era necesario para corregir los desequilibrios inflacionarios y de la cuenta corriente de la etapa previa y preparar una nueva etapa expansiva. Esto es bastante discutible, dado el origen externo del brote inflacionario y el fin de los mecanismos que propulsaron por una vez el aumento de la demanda interna y de las importaciones en 2021 (ver mi texto al respecto). Chile se situó en 2019-2021 en un desempeño equivalente al del mundo, en uno bajo en 2022 y en uno muy bajo en 2023, superado no solo por China sino también por Estados Unidos y el promedio de América Latina y el Caribe. Para una evaluación de más largo plazo, el indicador pertinente es el del PIB por habitante, con todas sus limitaciones, para lo cual se dispone de la serie del Banco Mundial desde 1960 hasta 2022.

El gráfico adjunto muestra que entre 1961 y 1973 la economía chilena creció menos por habitante que el promedio mundial y el de América Latina y el Caribe, y menos que Estados Unidos y China, en medio de grandes reformas estructurales que culminaron en un gran conflicto que incluyó la reforma agraria, la nacionalización del cobre y la ampliación sustancial del sector de empresas estatales, con una crisis política y económica que derivó en una prolongada dictadura restauradora del dominio oligárquico (ver mi libro de 2022). En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de orientación económica ultraliberal, el crecimiento por habitante fue apenas algo superior al del período previo (pasó de 1,7% a 1,9% anual promedio), pero siempre inferior al de Estados Unidos, que venía en declinación, y especialmente al de China, que iniciaba su impresionante despegue. No obstante, fue superior al de América Latina, que cayó a menos de la mitad en esta etapa de la crisis del petróleo y de inicio de la globalización. La etapa de la vuelta a la democracia a partir de 1990 es la de mayor expansión económica por habitante que conozca la historia de Chile, especialmente en los 20 años que siguieron a 1990 (3,9% anual), muy por encima del resto del mundo, aunque siempre muy lejos del desempeño de China, cuyo punto de partida era muy bajo. El crecimiento fue inferior en la década de 2011-2020 (0,9% anual, período que incluye la crisis de la pandemia), pero siempre muy superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos.

Si se toma en conjunto el período 1990-2022, la producción por habitante creció mucho más (3,1% anual) que en la etapa de la dictadura (1,9% anual), bajo lo que hemos llamado un «modelo híbrido» (ver mi libro de 2007), con mayor intervención estatal, pero sin un Estado social en forma. Los nostálgicos del libre mercado sin límites y del bloqueo a todo avance hacia un Estado social debieran recordar estos datos. Cabe consignar que el Índice de Desarrollo Humano, que permite capturar mejor la evolución del bienestar y de las dimensiones distributivas, se calcula por el PNUD solo desde 1990. Este arroja, en todo caso, mejorías importantes para Chile en las últimas tres décadas, aunque queda un largo camino por recorrer para alcanzar un bienestar equitativo y sostenible más cercano a los países de más altos ingresos y mejor distribución de la riqueza. El país enfrenta múltiples dificultades y no termina de delinear un camino de futuro equitativo y sostenible, luego de haber entrado en una crisis social profunda en 2019. Pero en una mirada más larga, el retorno a la democracia se ha acompañado de un progreso humano como nunca antes en la historia nacional.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó su reporte de desarrollo humano 2023-24 con los datos de 2022 para 193 países y territorios. En su versión más sintética, los indicadores que pondera por tercios este índice compuesto son a) la esperanza de vida al nacer, que resume la situación promedio de salud de las personas; b) los años de escolaridad y las expectativas de años de formación, que reflejan la cobertura de la educación, y c) el ingreso por habitante, que expresa la capacidad promedio de adquirir bienes. Se calcula desde 1990 y busca ser alternativo o complementario al PIB, al centrarse en las condiciones de vida básicas promedio de la población. Chile lidera en la región latinoamericana y del Caribe el Índice de Desarrollo Humano y ocupa el lugar 44 en el mundo (a comparar con el lugar 63 en el PIB por habitante a paridad de poder de compra, según el Banco Mundial). Subió su puntaje de 0,856 en 2021 a 0,860 en 2022 (siendo 1 el máximo en cada indicador). Lo encabezaron en 2022 Suiza (0,967), Noruega (0,966), Islandia (0,959), Hong Kong (0,956) y Dinamarca (0,952). El promedio del mundo es de 0,739 y el de América Latina y el Caribe de 0,763.

En Chile, la expectativa de vida alcanzó 79,5 años en 2022 (6,9 años más que en 1990), mientras los años de escolaridad esperados llegaron a 16,8 (4 años más) y el promedio de años de escolarización alcanzó a 11,1 (2,7 años más). El ingreso nacional bruto (INB) per cápita, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, llegó a US$24.431 anuales, un aumento de 163,6% respecto a 1990.

Argentina es el país de América del Sur que sigue en la clasificación del IDH, con el puesto 48 y un índice de 0,849, y luego se sitúan Uruguay (52 y 0,830), Ecuador (83 y 0,765, Perú (87 y 0,762), Brasil (89 y 0,760), Colombia (91 y 0,758), Guyana (95 y 0,742), Paraguay (102 y 0,731), Venezuela (119 y 0,660), Bolivia (120 y 0,698) y Surinam (124 y 0,690). México ocupa el lugar 77, con un índice de 0,781. El listado de 193 países y territorios lo cierran en América Latina cuatro países centroamericanos: El Salvador (lugar 127 y un índice de 0,674), Nicaragua (lugar 130 y 0,669), Guatemala (lugar 136 y 0,629) y Honduras (lugar 138 y 0,624). En el Caribe, lo hace Haití, en el lugar 158 y un índice de 0,552. En el mundo, el país peor situado es Somalia, con un índice de 0,380.

Por su parte, las tasas de aumento anual promedio del IDH han tendido a disminuir, con la década de 1990 como la de mayor dinamismo. Pero la comparación de Chile con América Latina y el Caribe y la OCDE es bastante favorable. En 1990-2000, la tasa fue de 0,79% anual en Chile, 0,74% en el continente y 0,56% en el promedio de países de la OCDE. Luego bajó en 2000-2010 a 0,64%, 0,69% y 0,42% y en 2010-2022 a 0,47%, 0,31% y 0,26%, respectivamente.

Una versión más avanzada del IDH incluye la desigualdad (también la posición de género, la pobreza y la carga ambiental de manera menos completa). Si se considera los indicadores chilenos de desigualdad, incluyendo las diferencias en esperanza de vida y educación y la distribución del ingreso, el Índice de Desarrollo Humano baja de 0,860 a 0,704. Esto implica que pasa a niveles inferiores a los de Argentina y Uruguay, países menos desiguales que Chile y al lugar 61 en el mundo, perdiendo 17 posiciones y volviendo a un rango similar al del PIB por habitante.

En materia de desigualdad, el coeficiente de Gini (que va de 0, una distribución perfectamente igualitaria, a 1, en que un hogar concentra todo el ingreso) pasó de 0,57 en 1990 a 0,43 en 2022, según el Banco Mundial, y de 0,48 en 2017 a 0,51 en 2020 y a 0,47 en 2022 según el gobierno chileno, con metodologías algo diferentes de procesamiento de la encuesta de ingresos CASEN. No obstante, se mantienen en niveles más altos que los de países como Argentina (0,42) y Uruguay (0,41) y los de altos ingresos, empezando por los escandinavos (entre 0,26 y 0,29), pero también en el resto de Europa (entre 0,24 y 0,33) y Estados Unidos (0,40).

El desafío de crecer redistribuyendo y protegiendo el ambiente, pues no se logra aún desacoplar el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero, sigue estando presente en la agenda pública chilena de mediano y largo plazo.